إهداء يستحق الثناء

نعمان فيصل

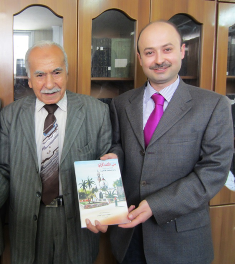

أهدى إليَّ الأستاذ محمد حامد الجدي نسخة من ديوان الأستاذ رامز فاخرة (متى تلتئم الجراح)، وقد قام الأستاذ محمد الجدي بجمعه وإعداده للنشر وتحليله، حيث رحل الأديب الكبير رامز فاخرة إلى دنيا الحق تاركاً خلفه تراثاً رائعاً، وهو ديوانه الشعري (متى تلتئم الجراح) المخطوط بقلمه وبخط بنانه، ومن آيات هذا النشاط أنه أنفق خمسين عاماً، وهي عمر شبابه وكهولته في نظم قصائده، التي احتوت على نتاج تجربته وحصاد فكره وثمرة بلاغته وأرائه في دروب مختلفة من الحياة. وعندما أحس شاعرنا بدنو أجله أودع ديوانه لدى رفيق مسيرته الأستاذ محمد حامد الجدي، فكان خير أمين على تراثه، حيث كان بين الاثنين صداقة دائمة وزمالة في كثير من أطوار حياتهما، واستمرت طوال حياتهما؛ حتى تدعمت العلاقات بين هذين الرجلين قوة وارتباطاً، شأن صحبة الأخيار لا ينتابها وهن أو فتور. وانطبق على حال صداقتهما قول أبي الطيب المتنبي:

|

أنت في الناس تقاس |

|

بالذي اخترت خليلاً |

|

فاصحب الأخيار تعلو |

|

وتنل ذكراً جميلاً |

وقول أبي العتاهية:

|

أحب من الإخوان كل مواتي |

|

وكل غضيض الطرف من عثراتي |

|

يوافقني في كل أمر أريده |

|

ويحفظني حياً وبعد مماتي |

|

ومن لي بهذا؟ ليت أني وجدته |

|

فقاسمته مالي ومن حسناتي |

احتفظ الأستاذ الجدي بالديوان كالجوهرة الدفينة لعقود طويلة، وصار شغله الشاغل إخراج الديوان، وأن يهيئ له المكانة التي كان يتمناها له صاحبه – طيب الله ثراه – فحمل لواء نشره، وأحاط الديوان برعايته وبلاغته وخبرته، وبذل غاية جهده حتى يخرج على خير ما يرجوه له إعداداً ولغة وإخراجاً، بما يكسبه طابع البحث الكامل الأركان، فكان فعلاً ترجمان أفكاره في تفسيره للديوان، تفسيراً يتفق مع مرامي ومقاصد صاحب الديوان، متناولاً مآثر الرجل في ميدان العلم والأدب والرواية، متحملاً بقلب واسع وصدر رحب مشاق المسؤولية وتبعة الإشراف، كشاهد على العصر من خلال معاينته للأحداث ومعايشته للوقائع بسعة معارفه وتفتح ذهنه بأسلوب واضح مألوف الألفاظ قريب من البيان والابلاغ، الذي فيه للناس بيان بحماسة واندفاع حتى رأى الديوان النور على يديه، وأصبح متاحاً للقراء والدارسين، وعمت فائدته للذين ينهلون من معينه الأدبي، الذي ينبه أفكار الأمة وينير عقولها بنشر المعارف، ويرشدها إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، وتتناقلها الأفواه وتتوارثها الأجيال لاختصاره وحسن صياغته وصدق مغزاه. وهذا ما يدفعني للقول: إنه لولا وفاء الأستاذ محمد الجدي لظل الديوان معدناً نفيساً يطمره الرغام، وذخيرة نافعة ملقاة في الخزانة يلفه الغياب والإهمال والنسيان.

تضمن الكتاب فصولاً ستة عالجت قواعد الشعر الأربع: الرغبة، الرهبة، الطرب، والغضب. فمع الرغبة يكون المدح والشكر، ومع الرهبة يكون الاستعطاف، ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب، ومع الغضب يكون الهجاء. ولله در هذا الرجل كم كان قوي الحافظة موفق الاختيار في المحفوظ، تحس أنه عاش مع المتنبي أدق أسرار حياته، ولازم المعري في محبسيه، وشارك عقل شوقي وهو ينظم شوقياته، ومعارضته للبحتري وابن زيدون في قصائده الخالدات. ومن مفاخره أنه كان عالماً مفكراً طليق الرأي، مُتضلعاً في اللغة العربية وضروبها، فكأنما جسد قول الشاعر:

|

ثوبوا إلى الضَّاد واجنوا من أزهارها |

|

واستروحوا صوراً منها وألوانا |

|

ما أفصح الضاد تبياناً وأعذبها |

|

جَرَساً وأفسحها للعلم ميدانا |

|

لو لم يكن للغات الأرض سيّدة |

|

لأنزل الله باللَّاتين قرآناً |

كان شاعرنا – رحمه الله - مرهف الحس، رقيق المشاعر، جياش العاطفة. خاصة عندما يُبتلى برحيل أحد من رفاقه وخلَّانه، وتجلى ذلك في قصائده عندما كان يرثي صديقاً عزيزاً، فما أشقى المحبين الصادقين حين يبتلون برحيل الأحباب، هكذا كان، كثير الإنصاف للناس عامة، وأهل الفضل خاصة. وفاقاً مع قول الشاعر:

|

ومن ضحكات الشعر دمعة عاشق |

|

بها قد شكا للحب ما فعل الهجر |

|

ومن جمرات الشعر رنة ثاكل |

|

مفجعة أودى بواحدها الدهر |

وكان شاعرنا شديد الغرام بوطنه متأثراً به، متذكراً كل المآسي والمظالم التي عاناها أبناء شعبه من نكبة وتشريد وهجرة، متحسراً على الآمال والأماني التي ضاعت، ولم يجد النداء، ولم يلب غير تجاوب الأصداء، وإذا بنا نراه يدلي بدلوه بين أصحاب الآراء، فيكتب قصيدة عصماء في عام 1960 في الذكرى الثانية عشرة لاغتصاب فلسطين، يقول في مطلعها:

|

اليومَ يا قومُ ذكرى كلها نار |

|

لا كُنتَ يا يَومُ بل لا كان أيارُ |

|

اليومَ أحلكُ أيامِ السياسةِ في |

|

دنيا العروبة فيه الخزُيُ والعارُ |

|

قد صِيغَ من مُهَجِ الأيامِ ثائرةً |

|

ومِنْ لِجميعِ الضحايا فهو تذكارُ |

|

مليون حُرٍ بهذا اليومِ شَرَّدَهم |

|

عن الديارِ طواغيتٌ وتجارُ |

كما كان شاعرنا كثير التأمل في هذه الحياة ودروبها المتعددة التي يمر بها الإنسان، عند اللقاء والفراق، وفي الأفراح والأتراح، وعند إقبال الحياة وإدبارها، مؤمناً بالقضاء، وأنَّ أروح الأمور على الإنسان التسليم للمقادير، وأن نهاية الحياة هي الموت والرحيل السرمدي عنها، وفاقاً مع قول أبي البقاء الرندي:

|

هي الأمور "كما شاهدتها" دول |

|

من سره زمن ساءته أزمان |

وقول آخر:

|

تجري الأمور على وفق القضاء وفي |

|

طيّ الحوادث محبوب ومكروه |

|

فربما سرّني ما بتُّ أحذره |

|

وربما ساءني ما بتُّ أرجوه |

فقد كان شاعرنا متأثراً بفلسفة أبي العلاء المعري في قصيدته المشهورة وقبل أكثر من ألف عام حيث قال في مطلعها:

|

غيرُ مُجْدٍ في مِلّتي واعْتِقادي |

|

نَوحُ باكٍ ولا تَرَنُّم شادِ |

|

وشبيهٌ صوتُ النَّعيّ إذا قيسَ |

|

بصوت البشير في كلّ نادِ |

|

أَبَكَتْ تِلْكُمُ الحمامةُ أم غنتْ |

|

على فَرعِ غُصْنِها المَيّادِ |

ويتميز الديوان بأسلوبه الشيق، ويعتبر من أهم المراجع الموثوقة عن الحقبة التي عايشها شاعرنا من تاريخ فلسطين، إذ كانت أعواماً حافلة بالأحداث الجسام التي هزت وجدان الشاعر، فالشعر وليد أُمة، والأمة وليدة الكلمة النابضة بالحياة، وهو أيضاً لسان الزمان وسجل أخبار العرب، بل الشعر ديوان العرب، ومعدن حكمتها، وكنز أدبها، وهو شهيد الأزمنة، وسفير الأمم الغابرة، ولله در من قال:

|

الشعر نبض مشاعر |

|

خلجاتها.. تحكي الشُّعلْ |

|

الشعر همس خواطر |

|

تغزو المسامع والمُقل |

|

والشعر دمعة يائس |

|

ضاقت به كل السّبل |

|

والشعر أنّة موجع |

|

قعدت به سود العلل |

|

والشعر آهة عاثرٍ |

|

غمر التعاسة بالأمل |

كان لي شرف الكتابة والترجمة عنه والإشادة بدوره في كتابي: (أعلام من جيل الرواد من غزة هاشم منذ أواخر العهد العثماني وحتى القرن العشرين)، الذي صدر عام 2010م، فهو من رهبان العلم الذين عكفوا على خدمته، وترهبوا في محرابه. ولعلَّ من المفيد أن أقدم للقارئ الكريم غيضاً من فيض من حياة الأديب الكبير رامز محمد فاخرة، حيث ولد في حي الشجاعية بمدينة غزة عام 1913، في بيت علم ودين في كنف والده الشيخ محمد إبراهيم فاخرة. وأنهى دراسته الثانوية في غزة، ووقع عليه الاختيار ليكون أحد طالبين فقط يوفدان كل سنة من أبناء غزة لإنهاء تعليمهما في الكلية العربية بالقدس؛ والتي كانت تقبل الطالبين الأول والثاني فقط في كل مدينة كبرى من مدن فلسطين. وأبدى في الكلية العربية تفوقاً ملحوظاً على أقرانه، فعهدت إليه إدارة الكلية أمانة مكتبتها، فكانت أمامه فرصة ثمينة كي يشبع هواية الاطلاع، وقد انعكس أثر ذلك تنوعاً في الثقافة، وتعدداً لمناحي الفكر.

يذكر الأستاذ رامز أن رئيس الكلية العربية (الأستاذ أحمد سامح الخالدي) سأله يوماً: ماذا تود أن تكون في قابل أيامك؟ فابتدره يقول: (معلماً)، نعم أراد أن يكون معلماً في الوقت الذي كانت فيه الصفوة المختارة من طلاب هذه الكلية من أبناء فلسطين. ينشدون غير ذلك فمنهم من يريد أن يكون طبيباً أو سياسياً أو حاكماً.. أعجب الأستاذ الخالدي بجواب تلميذه فَربّت على كتفه وقال له: على بركة الله يا بني سوف تكون معلماً ناجحاً وموفقاً. وصدقت النبوءة فكان الأستاذ رامز فاخرة واحداً من ألمع وأنجح المعلمين. وهو إلى جانب ذلك كان يتميز بخفه الروح وروح الدعابة وظرف النكتة، وإشاعة السرور في نفوس جلسائه حتى آخر لحظات حياته.

تخرج أستاذاً في الكلية العربية عام 1933 متفوقاً في اللغة العربية أدباً وفناً في التدريس، وهي أعلى شهادة لدى حكومة الانتداب، وعهد إليه بعد ذلك أن يعلم طلاب المرحلة الثانوية بكفاءة عالية.

ظل يعمل في حقل التدريس، وهو المجال الذي نال فيه الشهرة العريضة والصيت الذائع، فأنشأ اللجان الأدبية في مدرسة الإمام الشافعي الثانوية. وأقام المهرجانات الشعرية، وأسس أندية الخطابة في مدرسة فلسطين الثانوية؛ فكان لهذا الرجل الذي يتدفق غيرة على لغة الضاد، وتفانياً في حبه للعمل أن صنع كوكبة من الخطباء والأدباء وعشاق اللغة والمهرة من رجال التعليم مما يجعل منه المعلم الخالد.

اختير مفتشاً للغة العربية عام 1955، وهنا كان له سبح آخر في التوجيه والإرشاد والتقويم، ومدرسة من طراز جديد في خلق كوادر متميزة من المعلمين. وفي هذه الفترة ألف العديد من الكتب المدرسية والنقدية والقصة، كما كان رئيساً لمجلة العودة (سياسية شهرية غير منتظمة) كانت تصدر في قطاع غزة قبل عام 1967.

في عام 1961 اختير سكرتيراً عاماً للجنة التنفيذية العليا للإتحاد القومي العربي الفلسطيني، وفي سبتمبر عام 1965 اختاره أحمد الشقيري مديراً لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في طرابلس بليبيا مدة سنة ونصف، عاد بعدها للتعليم لأسباب موضوعية .

زامل صديق عمره المرحوم بشير الريس في بناء مديرية التربية والتعليم في قطاع غزة بعد عام 1967 ولازمهما في ذلك المرحوم حلمي أبو رمضان فكان لهذا الرعيل من الرواد الفضل العظيم في بناء حجر الأساس.

وفي عام 1971 رُقي الأستاذ رامز إلى نائب مدير التربية والتعليم، وكان لا يدخر جهداً في تقديم يد العون لأصحاب الحوائج.. وفي ذلك يقول إبراهيم سكيك: "تقدم عدد من الحاصلين على الثانوية العامة للتعيين كمعلمين في عهد الإدارة المصرية في أواخر الخمسينيات، ولما أُحيلوا للفحص الطبي؛ سقط منهم اثنان: شهيرة سكيك للضعف في عينيها، وأحمد ياسين لشلل جزئي في ساقيه، فكتب فيهما الأستاذ رامز خطاباً مؤثراً للحاكم العام ليوافقه على تعيينهما بصورة استثنائية فوافقه على تعيينهما".

تولى رئاسة التربية والتعليم بقطاع غزة عام 1975 وحتى 1978 حين أُحيل على المعاش، وهو ابن الخامسة والستين تاركاً مدارس مزدهرة وعصراً ذهبياً للتعليم سيظل مضرب الأمثال.

مثَّل الأستاذ رامز فلسطين في مؤتمرات كتَّاب وشعراء آسيا وأفريقيا ومنها: مؤتمر الشعر العربي السادس المنعقد في بغداد في شهر شباط (فبراير) عام 1965 وقد ضم هذا المهرجان الكبير نخبة من شعراء العروبة أمثال: أحمد رامي، يوسف السباعي، بدر شاكر السياب، محمد الجواهري.. وغيرهم، وقد لفت الأنظار وشدَّ انتباه المشاركين في هذا المؤتمر بقصيدته الرنانة التي مثل فيها فلسطين والتي منها:

|

نخبة الشعر والفنون سلاماً |

|

ووداداً معطراً واحتراماً |

|

إنما نحن أخوةٌ منذ خلقنا |

|

والأخ الحُر ليس ينسى الذماما |

|

يا رفاق وقد قدمت إليكم |

|

يوشك الحزن أن يصير ابتساماً |

|

وخريف الهموم يمسي ربيعاً |

|

وجراحاتنا تضيع التئاماً |

كان الأستاذ رامز ينظم الشعر في شتى أغراضه، ولم يقتصر دوره على الشعر بل كتب عدداً من الروايات طبع منها: (رصيف الدموع، على الدرب "من القصص الفلسطيني"، وكانت مقررة على طلاب الثاني الإعدادي) .

توفي الأستاذ رامز مساء يوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير 1992، ودفن في اليوم التالي بجانب والده في مقبرة التفليس بحي الشجاعية بغزة، باحتفال مهيب، وتمكن الأستاذ محمد حامد الجدي مدير التربية والتعليم في عام 1990 أن يطلق اسمه على أكبر مدرسة ثانوية للبنات في حي النصر بغزة، التي تعرف اليوم باسم مدرسة رامز فاخرة الثانوية للبنات.

![]()

![]()

![]()