رام الله – حيفا الكرمل

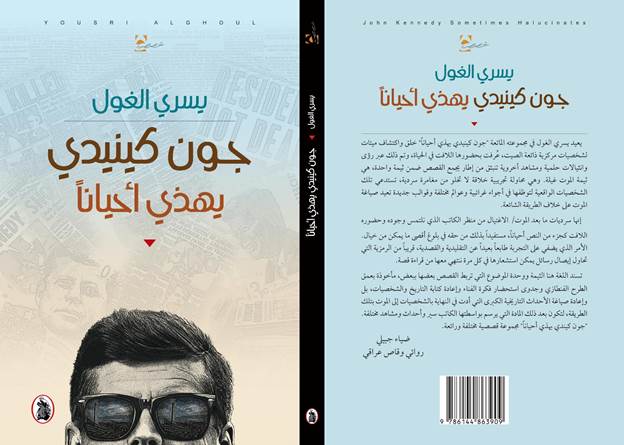

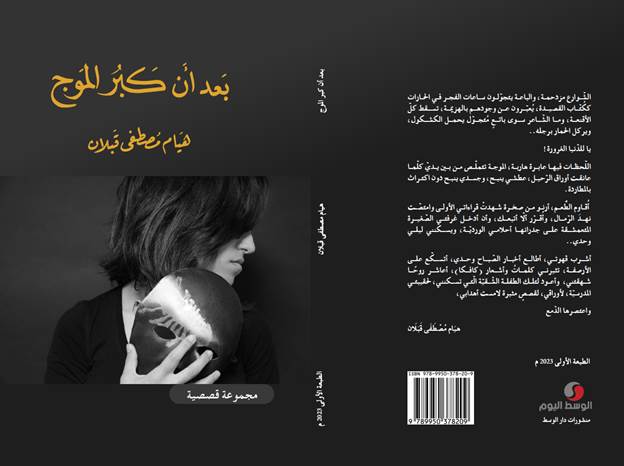

مع بداية عام 2023، تصدر الشاعرة هيام مصطفى قبلان مجموعتها القصصية "بَعْدَ أَنْ كَبُرَ الْمَوْجُ"، عن دار الوسط للنشر في رام الله، لتتوّج عامها الجديد بأحد إبداعاتها المميّزة، وقد استهلّت مجموعتها بقصّة تحت عنوان "أفقد نفسي" :

"كيف بي لا أهوى السّفر، وأنت من علّمتني أنّ الأسفار تريح الفكر، وتُعلّقنا من أهدابنا كالنّجوم، بعيدًا عن الأرض".

جاءت المجموعة في 120 صفحة من القطع الأقلّ من المتوسّط، وضمّت بين دفتيها 22 نصًّا قصصيًّا، وبلغة شاعريّة مميّزة، حملت عناوين القصص التّالية:

"أفقد نفسي، شغف، ثرثرة، أشتهيك يا موت، العار، جمرٌ وأمرٌ، ضوءٌ متكسّر، سربُ ضجيج، بعد أن كبر الموج، لوم، ذاكرة العسل المُرّ، نقراتُ الكعب العالي، منفضة، رهان، طائرُ النفايات، دون خيار، فوق سرير أبيض، وفاء، مغفرة، هودج الأحزان، خطيئة، وهناء".

واختتمت الشاعرة هيام مجموعتها القصصيّة بما ورد على الغلاف الأخير:

" الشّوارع مزدحمة، والباعة يتجوّلون ساعات الفجر في الحارات ككُتّاب القصيدة، يُعبّرون عن وجودهم بالهزيمة، تسقط كلّ الأقنعة، وما الشّاعر سوى بائعٍ مُتجوّل يحمل الكشكول، ويركل الحمار برجله. فيما شكلت لوحة الغلاف: لينا صقر مصطفى .

يا للدّنيا الغرورة!

اللّحظات فيها عابرة هاربة، الموجة تتملّص من بين يديّ كلّما عانقت أوراق الرّحيل، عطشي ينبح، وجسدي ينبح دون اكتراث بالمطاردة.

أُقاوم الطُّعم، أرنو من صخرة شهدتْ قراءاتي الأولى وامتصّت نهدَ الرّمال، وأُقرّر ألّا أتبعك، وأن أدخل غرفتي الصّغيرة المتعمشقة على جدرانها أحلامي الورديّة، ويسكنني ليلي وحدي..

أشرب قهوتي، أطالع أخبار الصّباح وحدي، أتسكّع على الأرصفة، تثيرني كلماتُ وأشعار (كافكا)، أعاشر روحًا شهقتني، وأعود لتلك الطفلة الشّقيّة الّتي تسكنني، لحقيبتي المدرسيّة، لأوراقي، لقصصٍ مثيرة لامست أهدابي، واعتصرها الدّمع"..

هيام قبلان والسّيرة الذّاتيّة

الاسم: هيام مصطفى قبلان، أديبة وشاعرة

السّكن: قرية عسفيا / جبل الكرمل /فلسطين

رقم الهاتف: 00972523765121

ايميل: [email protected]

مراحل دراستي:

أنهيت المرحلة الابتدائيّة والإعداديّة في عسفيا، والمرحلة الثّانويّة في مدرسة راهبات الفرنسيسكان الطليان في النّاصرة، والتّعليم الأكاديميّ للّقب الأوّل في التّاريخ العامّ، في جامعة حيفا 1978، وللّقب الأوّل في اللّغة العربيّة وأدابها في الكلّيّة العربيّة حيفا 1985.

دورات استكمالي بموضوع التربية الخاصّة والعامّة في الكلّيّة العربيّة حيفا 1980، وموضوع ترابيا (العلاج عن طريق الفنون) في كلّيّة أورانيم 1995.

إصدارات:

- 1. آمال على الدّروب 1975 شعر، مطبعة العتقي - حيفا.

- 2. همسات صارخة 1981 شعر، دار المشرق - شفاعمرو.

- 3. وجوه وسفر 1992 شعر، دار المشرق - شفاعمرو.

- 4. انزع قيدك واتبعني 2002 شعر، مطبعة البلد سمير أبو رحمون- جديدة المكر، الجليل.

- 5. لا أرى غير ظلي 2008 شعر، بيت الشعر الفلسطيني - رام الله.

الأعمال النّثريّة:

- 6. بين أصابع البحر/ نصوص أدبية 6 199، دار المشرق- شفاعمرو

- 7. طفل خارج من معطفه/ قصّة قصيرة 1998 دار اسيا - القدس

- 8. رواية رائحة الزمن العاري ط1، 2010 دار التلاقي، القاهرة ط2، 2012، دار الريشة، نابلس

إنجازات أدبيّة أخرى:

- 1. مشاركة بأنطولوجيا مترجمة من اللغة العربية للفرنسية، طبعت في باريس، تضمّ 50 كاتبة وشاعرة من العالم العربيّ، ونماذج إبداعيّة من إعداد وإشراف الشّاعرة السّوريّة مرام المصريّ.

- 2. مشاركة في كتاب (المرأة وتطوير السّرد العربيّ) نماذج لروائيّات وقاصّات من العالم العربيّ - إعداد النّاقد والباحث المغربيّ محمد معتصم .

شاركت في مهرجانات: شاركت في مهرجانات:

- مهرجان الدّبلوماسيّة في المغرب .

- مهرجان أيّام القصيدة الذّهبيّة في تونس.

- مهرجان تراثيّ هُويّتي في تونس.

- معرض الكتاب في القاهرة منصّات شعريّة.

- معرض الكتاب في الإسكندريّة منصّات الشّعر والقصّة والنّقد.

- ملتقى زرهون للشّعر مولاي إدريس، ملتقى مريرت المغرب، ملتقى تيفلت المغرب.

- مهرجان الشّعر تطوان في المضيق المغرب وغيرها ..!

شاركت في مهرجانات دولية غربية :

- مهرجان الشعر الدولي في مدريد أسبانيا

- مهرجان الشعر والسياسة في نيو كاسل ألمانيا.

شاركت في أمسيات عديدة داخل البلاد وخارج البلاد:

الأردن، مصر، باريس، المغرب، تونس ودول أخرى!