نحو حلب الشهباء… عاصمة الدولة الحمدانية

كان عصر يوم السبت، ١ شباط ٢٠٢٥، بعد أربعةٍ وأربعين عامًا، وثلاثةِ شهور، وعشرةِ أيام من الفراق. حيث غادرتك يا حلب في ٢٢ تشرين الأول أكتوبر ١٩٨٠.

يا حلب… كم بكت عيناي شوقًا إليكِ! كم ناح قلبي ألمًا لفراقكِ!

عندما قرأت لشعراء المهجر أدركت ان الغربة لا يمكن وصفها ولا يمكن وصف آلامها …

بقيت ساعتان فقط للقياكِ… ولكن أيُّ حلب؟!

حلب… بلا أبي… بلا أمي… حتى أخواتي الصغار غادروك هربا، حلب بلا أغلى ما في حياتي!

شوقًا إلى ترابكِ يا حلب… شوقًا إلى مساجدكِ يا حلب…

شوقًا إلى مقابرِكِ التي احتضنت أحبّتي… التي احتضنت الغوالي..

يا حلب… عيناي منذ فراقكِ ما ذاقتا طِيب المنام!

آهٍ يا حلب… ذهب الذين أحبهم، فيا دنيا، عليكِ السلام!

بدأت المشاعر تختلط في داخلي، بين مصدّقٍ لما أعيشه، ومكذّبٍ لما أراه… هل أنا في حلمٍ أم في يقظة؟

نعم إنه حب الأوطان بين الحقيقة والأشجان !!!

تبكي العين، ينهمر الدمع… ولا أدري، أهو حقيقةٌ أم منام؟!

حتى انني بكيت وانا اكتب هذا

ما هو ذنبي .. اي ذنب اقترفته

إنما هو لأنني ولدت من اسرة مسلمة سنية، هل هذا ذنب أم لأنني كنت أصلي في المسجد ....... اه يا حلب اه ثم اه

مع اقتراب حلب، بدأتُ أرى أحياءً مدمّرة، مدينةً صامتةً تبكي جراحها. حاولتُ كبح دموعي، لكنّها غلبتني، فانفجرتُ باكيًا. تساءلتُ بحرقة: لماذا حُرمتُ منكِ يا حلب؟ ما ذنبي لأعيش بعيدًا عنكِ؟ رحل والدي دون أن أودّعه، ولحقت به والدتي دون أن أُلقي عليها نظرة الوداع الأخيرة. هل كوني مسلمًا سنّيًا جريمةٌ تُعاقَب بالنفي والحرمان؟ خرجتُ منكِ خائفًا، طريدًا، متمنيًا الموت هربًا من الظلم. وها أنا أعود إليكِ عزيزًا، كريمًا، غنيًا بفضل الله ورحمته. لكنّ الشيب غزا رأسي، والعظام وهنَت، والجسد أضناه البُعد. صدق من قال لقد هرمنا ...

وأنا أقترب من حلب، تتزاحم في ذهني صور أحيائها بين الفرح والحزن. قصدتُ فندق قصر حلب في ساحة سعد الله الجابري. أنا ابنُ هذه المدينة، لكن لم يبقَ لي فيها قريبٌ من الدرجة الأولى، وما تبقّى من الأرحام عم واحد وعمّاتٌ وأبناؤهن وأبناء الأعمام ..... أين أبي أين امي آين اخوتي أين وأين .... بدأت الدموع تتساقط.

عندما دخلتُ حلب، لم يكن دخولي إلى مدينة فحسب… بل إلى ذاكرة مثقلة بالآلام، إلى شوارع كانت تهمس بأسماء من رحلوا، ووجوهٍ لا تزال عالقة في قلبي. استحضرتُ الأرحام… من فارقتهم، من فُجعت بفقدهم، من تكسّرت أرواحهم تحت سياط الظلم، وما انحنت جباههم إلا لله.

خالتي أم كمال – رحمها الله – كانت أول من خطر في بالي. فقدت ستة من أبنائها… ثلاثة فرّوا بدينهم إلى المنافي، وثلاثة ظنناهم شهداء. لاحقاً علمنا أن اثنين "عامر وعلاء " قد نالا الشهادة، أما الثالث، زياد، فقد خرج من سجن تدمر بعد إحدى وعشرين عاماً من العذاب.

أذكر أخر لقاء لي بخالتي أم كمال قصاص رحمها الله، بعد أن بلغها نبأ استشهاد ابنها عامر… كانت لا تزال تجهل مصير علاء، وكان زياد جريحاً في مشفى الرازي. قلت لها مطمئناً: “سيخرج زياد ويعود إليك بإذن الله.” فنظرت إليّ، وعيناها تمتلئان إيماناً يكسوه الحزن، وقالت:

"لا عليك… أنا مؤمنة بقضاء الله، عامر سبقنا إلى الجنة، وعلاء سيلحقه… وزياد أيضاً. سأكون معهم في الجنة حيث أضع عامر عن يميني وعلاء عن يساري وزياد أمامي، بإذن الله. بس ادعِ لي… إذا كان الموت خيراً لي أن ألحق بهم.”

لم أستطع الرد… كتمت دمعتي، خنقني الألم، وغصّ قلبي بمرارة لم أذق مثلها. علمتني درسا لن أنساه رحمها الله.

رحمك الله يا خالتي أم كمال.

ثم جاءت ذكرى خالتي أم محمد " رحمها الله " التي ودّعت خمسة من أبنائها… ثلاثة نالوا الشهادة في سجن تدمر، وهم عمر ومصطفى وجمال مداراتي واثنان تشتت بهم الدرب إلى كندا. لم تشتكِ، لم تئن… كانت تُخفي دمعها بآيات الصبر.

وأيضا خالتي أم ماهر " رحمها الله " التي فرا ابنتاها وابنها من الظلم ومازالا في آلام الغربة وشجونها إلي يومنا هذا

أما خالتي الضريرة، خالتي فخرية حلاق رحمها الله الحافظة لكتاب الله، فحكايتها لا تُنسى… كانت تقيم حينها في بيت خالتي أم محمد مداراتي يوم جاء الأمن لاعتقال “أبو محمد”، شيخٌ في السبعين من عمره. تعلقت خالتي الضريرة بمعطفه، تصرخ:

"لن أدعكم تأخذونه! لم يبقَ لنا رجل في البيت! افعلوا ما شئتم، لن تأخذوه!”

فركلها جندي ظالم بحذائه فسقطت على الأرض، وبكت النساء من حولها.

أخذوا الرجل… فقط لأنه والد خمسة شباب فرّوا، ثم لم يلبث أن اعتُقل ثلاثة منهم، وأُعدموا في سجن تدمر.

هكذا عشنا… وهذه حياتنا.

أرضنا خُطّت بالدم، بُيوتنا احتفظت بصدى التكبير والبكاء، نساؤنا نُزفن وقوفاً، رجالنا صلّوا في السجون، أطفالنا كبروا على الحزن. وما زلنا نعيش… بحبل الله، وبأملٍ منه وبرجاء عفوه سبحانه وتعالى.

قبل دخولي إلى الفندق في حلب، لفت نظري محل صرافة رسمي بجواره. دخلت وسألت الصرّاف عن سعر الدولار، فأجاب بهدوء: "المائة دولار تساوي ٩٨٠،٠٠٠ ليرة سورية."

تجمدت لحظة… فقد كنت أذكر جيدًا يوم غادرت حلب، حين كانت المائة دولار تعادل ٣٩٥ ليرة سورية فقط.

قمت بصرف ٤٠٠ دولار، فأعطاني كيسًا أسود من أكياس القمامة، ممتلئًا بأوراق الليرة السورية… هذا هو ما يعادل ٤٠٠ دولار اليوم.

يا لها من مفارقة موجعة، تختصر سنوات من الألم والانهيار!

أمامي هو ما قيمته أربعمائة دولار.... عجبا!!!

بعد عناء السفر الطويل وإرهاق الطريق، لم يكن الطعام أول ما يشغل بالي. ومع ذلك، أوصى نادر ابنه أن يُحضر لي سندويشة فلافل، بينما هو رفض أن يأكل شيئًا، وقد ظننته على وشك الانهيار من شدة التعب والمرض الذي أرهقه.

لكن فجأة، تلقّى نداءً عاجلًا من "وزارة الداخلية الأصيلة" وأعني بها زوجته، طبعًا، حتى لا يذهب تفكيركم بعيدًا!

نادر أبو نديم كان قد حضر من تركيا خصيصًا لاستقبالي، ورافقته زوجته في الرحلة، لكنه تركها عند أهلها في حلب، وهي لم ترهم منذ مدة وكانت في شوق كبير إليهم. وما إن وصلنا إلى حلب، حتى جاءه الأمر الصادر بلهجة لا تحتمل التأجيل: ضرورة الذهاب فورًا للقاء العائلة.

فما كان منه إلا أن امتثل… فالنداء إذا جاء من "الوزارة"، فالتلبية واجبة… وكسب الرضا أوجب!

وهكذا افترقنا أجسادًا، لا قلوبًا…

ذهب نادر سعيًا للرضا، وانصرف مسرعًا لتلبية نداءٍ لا يُرد، وبقيتُ وحدي…

غمرتني وحشة مفاجئة، لا أرغب بالبقاء في الفندق بمفردي، ولا في مواجهة هذا الصمت الثقيل.

بدأتُ أفكر: إلى من أذهب؟

فلا أب في حلب… ولا أم، لا أخ، ولا أخت… كأن المدينة التي ولدتُ فيها لم تترك لي فيها أحدًا… سوى الذكريات.

فاخترتُ في تلك الليلة لقاء من كان أحب الناس إلى قلب أبي، رحمه الله.

وفاءً لوالدي وبرًّا به، قصدتُ جهةً معيّنة، لا أريد ذكر الأسماء، لكنها كانت الأقرب الى ابناء من كان الأقرب إلى قلب والدي رحمه الله

جلسنا في ظلامٍ دامس، على ضوء البطارية، لا كهرباء ولا دفء، ومع ذلك، أشعلوا المدفأة خصيصًا لي!

ابتسمتُ وقلت: “أنا قادمٌ من كندا، من بلاد الثلوج والجليد، لا أشعر بالبرد على الإطلاق!”

وحين اقتنعوا أنني لست بحاجةٍ إليها، أطفأوها فورًا، وهنا أدركتُ الحقيقة القاسية: إنهم يعيشون من دونها…!

وبأسئلتي غير المباشرة، عرفتُ أن تشغيل مدفأةٍ واحدةٍ فقط يوميًا يكلّف عشرة دولارات، أي ما يعادل ٣٠٠ دولار شهريًا، في حين أن دخل العائلة لا يتجاوز ٥٠ دولارًا في الشهر!

فكيف تعيش عائلةٌ في هذه المدينة؟! هذه هي حلب…! بل هذه سوريا كلها …

ورغم ذلك، ورغم قسوة الحياة، فوجئتُ بأنهم قد أعدّوا سُفرةً عامرةً بما لذَّ وطاب، احتفاءً بقدومي، فقد كانوا يستعدّون لاستقبالي منذ أيام…!

وهنا يحق لنا أن نفتخر: هؤلاء هم أهل حلب! هؤلاء ابناء سوريا ..!! وأهل سوريا دون استثناء هم أهل الجود والكرم… أهل العطاء بلا حدود…

لكن، إن كان الكرم صفةً حميدةً فيهم، فهناك صفةٌ أخرى لم أحبها: الإلحاح الشديد!

ففي عرفهم، عليك أن تأكل حتى تكاد تنفجر بطنك، وإلا فمعنى ذلك أنك لا تحب من استضافك…!

وما هي الا دقائق حضر أخي أبو اليمان والتقينا هناك حيث مضى على أخر لقاء أربعة عشر سنة وهو مقيم في استنبول وغادر سوريا قبلي بشهر واحد في عام ١٩٨٠ وله قصة شبيهة بقصتي.

بعد السهرة الطيبة عدت الى الفندق ونمت في اول ليلة في حلب إن صحَّ التعبير، لم يكن نومًا هانئًا، بل كان متقطعًا، تتلاعب به الذكريات والمشاعر المتضاربة.

استيقظتُ في صباح اليوم التالي، ما بين مصدّقٍ ومكذّبٍ لما أنا فيه… أهو حلمٌ عابرٌ، أم طيفٌ من خيال، أم حقيقةٌ تجلّت أمامي؟

مع بزوغ الفجر، راودتني رغبةٌ عارمةٌ في الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة، لكن الظلام الدامس وجهلي بشوارع مدينتي التي نشأتُ فيها حالا دون ذلك، فأديت صلاة الفجر في الفندق.

وهذه صورةٌ التقطتها من نافذة الفندق، تُظهر ساحة سعد الله الجابري مع أولى خيوط شروق الشمس…

صباح أول يوم في حلب

في يوم الأحد ٢ شباط (فبراير) ٢٠٢٥استيقظتُ مبكرًا، كما ذكرتُ آنفًا. تارةً، أُحدّق من زجاج الفندق نحو ساحة سعد الله الجابري، ومبنى البريد، والحديقة العامة التي كنا نُحجم عن زيارتها في صِبانا، ظنًّا منا آنذاك أنها من مظاهر “الجاهلية”، رغم أننا قصدناها مراتٍ ومراتٍ في تلك الأيام (اقصد ايام الجاهلية !!!😀)

وتارةً أخرى، أنظر إلى توأم روحي أبو نديم، غارقًا في نومٍ هانئ.

حاولتُ مراجعة ما أحفظه من القرآن الكريم، لكنني عجزتُ عن إكمال رُبعٍ واحد؛ كلما بدأتُ بآية، انجرفتُ إلى غيرها، وأفكاري تتقاذفها الذكريات.

كنتُ معتادًا على مراجعة حفظي عبر برنامج “ترتيل”، لكنه يتطلب شبكة إنترنت قوية، وهو ما لم يتوفر في سوريا.

أما هذا اليوم، فقد خصصته بالكامل لزيارة عمّتي، وعمّي، وابن عمّي، الذين لم أرَهم منذ خمسةٍ وأربعين عامًا، باستثناء عمّي، الذي التقيته قبل عشر سنواتٍ أثناء الحج في مكة المكرمة.

عند استيقاظ نادر، قال لي: “سنذهب لنأخذ معنا أبا هشام، ثم نتوجه إلى المقابر لزيارة قبر والده أبي محمد (نديم مداراتي) وخالتي الحبيبة فطوم، رحمها الله.”

كنا نُطلق على خالتي اسم “أم الجاجات”، فقد كانت رمز الحنان والعطاء ونسبة الى الدجاجات التي كانوا في بيتها.

في حلب، المواعيد مطّاطة، والتأخير قد يمتدّ لساعتين أو أكثر، لكنني لم أكن على عجلةٍ من أمري. ولا أحب هذه العادة.

ولشدة حبي لخالتي وزوجها الصابر المحتسب، لم أتردد في مرافقتهم لأخذ أبي هشام، ومنه إلى المقابر.

من هو أبو هشام؟ لمن لا يعرفه، أبو هشام هو الرجل الذي بَشّر أجيالًا بنجاحهم!

كان الجميع يقصده، فقد كان يحصل على نتائج الامتحانات مع المعدلات قبل إعلانها رسميًا بيومٍ أو يومين!

كما أنه صهر أخي في القرآن أبو العطاء محمود حلاق وانطلقنا وأول معلم اراه في حلب هو جامع عباد الرحمن

وكان خطيبه الشهيد موفق سيرجيه رحمه الله، جامع عباد الرحمن

في طريقي إلى المقبرة التي ترقد فيها خالتي وزوجها رحمهما الله وكانت اول زيارة لي في حلب

من امام قبر زوج خالتي رحمه الله حيث فقد ثلاثة شباب من أبنائه في سجن تدمر رحمهم الله جميعا

من أمام قبره استحضرتُ قول الله تعالى في سورة البقرة:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.”

هنيئًا لك صبرك… هنيئًا لك احتسابك… وأسأل الله أن تكون في عليين، وأن يجعل قبرك روضةً من رياض الجنة.

ما زلتُ أذكر حين سألتك والدتي، رحمها الله، في محنتك: “كيف حالك؟

فلم تُجبها بكلمة، بل رفعتَ كفّك، مشيرًا بخمس أصابع، وقلتها بصمتٍ موجعٍ لا يحتاج إلى تفسير:

"خمس شباب… فجأةً، لا أدري أين هم…" وللعلم استشهد له ثلاثة أبناء تم اعدامهم في سجن تدمر وهم من خيرة الشباب.

لا ولم ولن ننسى صبرك، وأبشِر، فإن جزاءك الفردوس الأعلى، بإذن الله.

رحمك الله… رحمك الله… رحمك الله…

وهذا قبر خالتي الحنونة الحبيبة فطوم صاحبة المقولة الطيبة

بل بالاصح المقولات الطيبة :-

- يبعتلك عافية في جسدك

-الله يهين عدوك

- تجوع القطة

رحمك الله يا خالتي الحبيبة يا من وعدتك ان أزورك في بيتك وناكل الزيت والزعتر والحلم اصبح حقيقة عدت وانت رحلت إلى ديار الحق مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا

وبعد ذلك أوصلنا الاخ ابو هشام الذي كان دليلنا في المقبرة لمعرفة مكان القبرين ، أوصلناه إلى أمام دائرة الإفتاء عند القلعة

ومن ثم انطلقنا في جولة من القلعة باتجاه السجن القديم ومن ثم باتجاه السبع بحرات باب الفرج ومن ثم إلى ساحة سعد الله الجابري لفندقنا الميمون وهذه بعض الصور على جوانب الطريق

الطريق باتجاه السبع بحرات

في ظهيرة يوم الأحد اي نفس اليوم ، بلغ نبأ وصولي إلى حلب أبناء عمومتي، بما فيهم أرحامي ، وعمي وعماتي وأبناء عمومتي ، فبادرت إلى مشروع زيارتهم. كانت محطتي الأولى منزل عمتي ملك التي أكبرها بستة أشهر فقط.

نشأنا معًا تحت سقف واحد، نتقاسم الخبز والملح، ونخوض غمار الطفولة بكل تفاصيلها، من اللعب البريء إلى المشاجرات العابرة. لكنها، على الدوام، كانت وديعة مسالمة، بينما كنت أنا المشاغب الذي لا يهدأ.

وحين اقتربنا من منزلها، قيل لي إنه يقع بالقرب من “الكورنيش”، فأثار ذلك دهشتي. هل في حلب بحر أو بحيرة ليكون لها كورنيش؟ ثم قلت لعله "كورنيش نهر قويق”، ولكنهم أوضحوا لي لاحقًا أنه “كورنيش الإذاعة”، وهو شارع يمتد عند سفح جبل الإذاعة، يطل على وادٍ، ويُعرف بهذا الاسم. وهذه صورته.

يطلق على هذه المنطقة كورنيش الإذاعة التي لم تكن ايامنا

بينما كنتُ في طريقي إلى منزل عمّتي، مررتُ بمنطقة جب الجلبي، حيث تختبئ في زواياها ذكرى أليمة شكّلت نقطة تحوّل في حياتي. توقفتُ هناك، مستعيدًا تفاصيل تلك اللحظات العصيبة التي ما زالت تنبض في ذاكرتي.

النجاة من موت محقق ولطف من الله

في تلك الأيام، ضاقت بي الدنيا حتى لم أجد مأوى يأويني. قبل سفري بأيام، تساءلتُ: لماذا أهرب من حيّ إلى آخر؟ ما جريمتي سوى التزامي بالصلاة في المسجد؟ لم أكن يومًا مهتمًا بالسياسة، وكنتُ لم أتجاوز الثامنة عشرة من عمري.

قررتُ مواجهة مصيري. استقللتُ حافلة النقل الجماعي من منطقة باب جنين متجهًا إلى منزلنا في حي الأنصاري. كنتُ أعلم أن الحافلة ستتوقف عند الحاجز في منطقة جب الجلبي، وأنه سيتم اعتقالي هناك. لكنني استسلمتُ للأمر، على الأقل سأجد مكانًا أنام فيه قبل أن يُنفّذ فيّ حكم الإعدام ظلمًا.

وصلتُ إلى الحاجز، وأُمرتُ بالنزول من الحافلة. كنتُ أرتجف من الخوف، لكنني سلّمتُ أمري لله، ولساني لا يتوقف عن ذكره. تم الاتصال عبر اللاسلكي لاستدعاء دورية تأخذني إلى السجن. فجأة، اقترب مني رجل بملابس مدنية، تبدو عليه ملامح أهل السنة، وسألني: “هل تستطيع تدبّر أمرك؟” لم أفهم قصده في البداية، فأعاد السؤال، ثم سلّمني هويتي وقال: “تدبّر أمرك.”

أخذتُ هويتي، ورأيتُ حافلة تمر ببطء بسبب طلعة الزبدية الحادة. استجمعتُ شجاعتي وتعلّقتُ بباب الحافلة. ظنّ عناصر الحاجز أنني هربتُ عبر الشارع المقابل، فبدأوا بإطلاق النار بكثافة في ذلك الاتجاه، بينما كنتُ أنا متعلّقًا بالحافلة (باص النقل الداخلي)، فتح لي السائق الباب، فصعدتُ وجلستُ في آخر مقعد، محاولًا تهدئة نبضات قلبي المتسارعة.

تلك الحادثة كانت تجسيدًا حيًا لقول رسول الله ﷺ: “واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك… رُفعت الأقلام وجفّت الصحف.”

هذا المبنى تحديدا الذي تم توقيفي امامه بانتظار وصول الدورية

لقاء عمتي الأول بعد ٤٥ سنة وبقية الأرحام

ثم انطلقت إلى منزل عمتي ملك، وحين وصلت وجدت بيتها في الطابق الأخير. بدأت بصعود الدرج، بينما تختلط المشاعر في داخلي هل أنا حقًا هنا؟ هل أصعد الدرج لألتقي برفيقة طفولتي، أم أنني غارق في حلم يصعب تصديقه؟

أربع وأربعون عامًا ونصف مضت دون أن أراها، وكأن الزمن قد طوى بيننا عمرًا بأكمله.

وحين التقينا، لم أتمالك نفسي، فانهرت باكيًا. لقد أصيبت في قدميها خلال أيام القصف، فأصبحت حركتها بطيئة ومتعبة. أي قسوة تلك التي تحطم الأجساد وتعصف بالأرواح؟ لعنة الله على الإجرام الذي لم يرحم أحدًا.

وعندما وقع بصري على زوجها، مددت يدي لمصافحته، لكنه لم يمد يده، بل كان ينظر نحو سقف البيت وهو يرحب بي بحرارة: “أهلًا وسهلًا… أهلًا وسهلًا”. عندها فقط أدركت الحقيقة القاسية لقد فقد بصره نتيجة ما أصابه. يا الله، رحماك بعبادك وأنت أرحم الراحمين، لطفك بهذا الشعب الذي ذاق من الظلم ما لا يحتمل.

جلست محاولًا الحديث، لكن دموعي سبقت كلماتي. غلبني البكاء حتى استجمعت قواي وبدأت أستعيد ذكريات الطفولة معها، نذكر أسماء الألعاب التي ملأت أيامنا بالفرح:

- شمس، قمر، نجوم

- حبيكة

- المدرسة، حيث كانت أختها الكبرى تلعب دور المعلمة، بينما كنت أنا المشاغب الذي لا يهدأ.

بعد قليل، وصلت عمتي الأخرى حسناء، التي تكبرني بعام واحد. لم تكن على علم بوصولي، فكانت المفاجأة مدهشة لها، وتشاركنا سيلًا من الذكريات التي أعادت إلينا طيف الزمن الجميل.

لطالما كنت أرفض شرب القهوة التركية، لكن في ذلك اليوم، خالفت عادتي وشربتها. ربما لأن اللقاء كان استثناءً في كل شيء.

ورغم أهمية اللحظة، لم ألتقط أي صورة، فقد كان وقع اللقاء أقوى من أن يوثق بعدسة، وأعمق من أن يختصر في لقطة. ساعتان قضيناهما بين مصدق لهذا الحلم الحقيقي، ومتوهِّم أنه مجرد وهم عابر.

والتقيت ايضا باخي عمر ابو يمان الذي حضر من تركيا إلى حلب قبل حضوري بيوم وله قصة حزينة شبيهة بقصتي

موقف لا يصدق لقاء وبعده لقاء .....

ثم انطلقنا جميعًا لزيارة عمي الحبيب بهاء ابو عمر الذي لا يبعد منزله سوى 150 مترًا عن بيت عمتي. وما إن اقتربت، حتى وجدته جالسا في الطريق على كرسي أمام منزله، ينتظرني بشوق ومحبة، رغم تجاوز عمره السبعين. كم ازددت حبًا واحترامًا له في تلك اللحظة! حفظه الله وأمده بالصحة والعافية.

وادركت حينها حقيقة قيمة الترابط الاجتماعي

وبعد قليل، لحقت بنا زوجته الكريمة أم عمر، التي استقبلتني بحفاوة، وأصر كلاهما بإلحاح على دعوتي للغداء في اليوم التالي. لكنني، على مضض، اعتذرت، إذ كان لدي التزامات لا بد من إتمامها، وبرنامج محدد ينبغي إنجازه.

وجلسنا حوالي ساعتين ثم واصلنا طريقنا نحو منزل ابن عمي عمار، ابن فاروق رحم الله والده، الذي وافته المنية قبل سنوات قليلة.

كل من في هذه الصورة افترق في سن الطفولة او الشباب والتقينا في سن الشيخوخة

حتى انني لو التقيت باحد منهم قبل هذا الموعد في الشارع ما عرفت ما عدا اخي عمر أبو اليمان الذي التقيت به منذ عشر سنوات

زيارة قبر والدي وقبر عمتي وقبر خالتي رحمهم الله

صباح الاثنين، الثالث من فبراير شباط ٢٠٢٥، انطلقنا نحو المقابر، حيث يرقد الأحبة تحت الثرى، نزور قبورهم، نسترجع الذكريات، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة. كم هو ثقيل هذا الطريق حين يكون نحو من غادروا، وكم هو موجع هذا اللقاء حين يكون بين الأحياء والأموات!

كانت محطتي الأولى “مقبرة قبور البيض”، حيث يرقد والدي رحمه الله في قبر جدي عمر رحمه الله، وكنت واثقًا أنني سأجد قبره بسهولة. كيف لا، وقد حفرت ملامحه في ذاكرتي؟ ورغم أن المقبرة صغيرة، إلا أنني وجدت نفسي تائهًا، أبحث بين القبور كمن يبحث عن قطعة من روحه ضاعت منه. مرت الدقائق تلو الدقائق، ثم الساعات، حتى عثر أحمد ابن محمد ابن عمتي على القبر بعد أكثر من ساعتين.

ركضنا إليه كما يركض الابن إلى حضن والده بعد غياب طويل، كنا نود أن نعانقه، أن نلمس شيئًا منه… لكن ماذا نعانق؟ الحجارة؟ لقد وجدنا شاهدة القبر مكسورة، محطمة بلا رحمة. هل نالها قصف همجي كما نالت القذائف أرواح الأبرياء؟ أم أنها كُسرت عمدًا، في انتظار أن يُسرق القبر كما يفعل اللصوص بمن لا يجدون من يسأل عنهم؟ فقد قيل لنا إن القبور التي لا تُزار، تُهدم شيئًا فشيئًا، حتى تُمحى تمامًا، ثم تُباع لمن يدفع!

يا الله… أي قسوة هذه التي تمتد حتى إلى من رحلوا؟!

رحمك الله يا أبي، رحمة واسعة، وأسكنك فسيح جناته.

وهذه صورة قبره… شاهدةٌ مكسورة، لكنها تروي حكاية عمرٍ بأكمله.

اجلس بجانب القبر مع اخي الحبيب الكبير عمر وكل منا في شجونه لا يستطيع اي منا الكلام، كل منا يحبس دموعه

ثم انطلقنا إلى مقبرة العرابي وزرنا قبر عمتي الحنونة نجاح فتال رحمها الله تعالى واستطعنا ان نجد قبرها بسهولة وهذا هو قبرها

قبر عمتي نجاح والتي كان ابي بلقبها بالأخت الحنونة رحمها الله

ثم انطلقنا إلى مقبرة كرز زادة، حيث ترقد أمي الحبيبة، الحنونة، الغالية… شقيقة فؤادي، وملاذي في ضعفي، وطبيبتي في مرضي. هناك، حيث يرقد جزء من روحي، تجاورها خالتي فخرية وخيرية رحمهما الله.

بدأنا البحث، لكن القبور متشابهة، والزمن محا الملامح، كأنه يصرّ على أن يبتلع الذكريات كما ابتلع الأحبة. ساعتان من التيه بين شواهد الموتى، والوقت يمرّ بطيئًا، قاسيًا، كأن كل دقيقة تسلبني قطعة من قوتي. اتصلت مرارًا بأخي قصي، الذي يقيم في ألمانيا، علّه يرشدني، علّه يتذكر أي علامة، لكنه كان عاجزًا مثلي. استعنا بـ التُربي، الذي بحث في سجلات إدارة دفن الموتى، ليجد الاسم وتاريخ الوفاة، لكنه لم يجد رقم القبر. قال لنا ببرود مؤلم: “لم تكن هناك أرقام حينها.”

الساعات تمر، والأمل يتضاءل… التعب نال مني حتى شعرت أنني سأسقط مغشيًا عليّ. جلست على التراب، لا أقوى على الحراك، الإرهاق ينهش جسدي، والخيبة تعصر روحي. أحسست أنني أفقد الوعي، كأنني أغرق في دوامة من الإنهاك واليأس.

ركض ابن عمتي مذعورًا، عاد بقنينة ماء، سقاها لي علّني أستعيد قواي، علّني أتمكن من النهوض من هذه العتمة التي تخنقني. أمسك بيدي، أصرّ أن نعود إلى السيارة لنستريح، ونعود في الغد لمواصلة البحث.

لكن كيف أرحل دون أن أجد قبر أمي؟ كيف أتركها هنا وحدها دون أن أصل إليها؟

امي اين انت ؟

هذا قبر خالتي فخرية وهي حافظة لكتاب الله بالرغم من كونها عاشت ضريرة العين وعاشت ببصيرة القلب رحمها الله

لقاء الأحبة

بعدها مسحت دموعي، وحاولت لملمة جراحي، فليس لي إلا أن أتحامل على ألمي وأواصل زيارة الأحبة والأرحام.

عدت إلى الفندق لأبدل ملابسي بعد عناء زيارة المقابر، فقد كان ينتظرني لقاء آخر مع عائلة كريمة، أهل زوجة ابني براء. وما إن وصلت، حتى وجدت ابنهم يمان في انتظاري على الموعد تمامًا، رغم أنني بدأت أعتاد على عادة أهل حلب في التأخير عن المواعيد!

انطلقت صوب هذه الأسرة التي لم تكن مجرد أهل مصاهرة، بل كانت إخوة وأحبّة، تربطني بهم علاقة أخوية متينة، بدأها رجل كريم وطيب القلب، لم يعرف للبخل طريقًا هو المرحوم كنان أبو فاضل، رحمه الله رحمة واسعة.

كان أبو فاضل رحمه الله أكثر من جار لنا في الإمارات، كان سندًا وعونًا، وأخًا ناصحًا، لا يتوانى عن تقديم الخير لمن حوله. أحببته كثيرًا، واحترمته أكثر، وحزنت على فراقه كما يحزن المرء على فقدان أخٍ له من صلبه. لكن عزائي الوحيد أنني وجدت امتداده في أسرته الطيبة، وسعدت أن ابني ارتبط بهذه العائلة العريقة بالكرم والمروءة.

مرّ على رحيله عشرون عامًا، لكن أثره لم يُمحَ، فقد ترك خلفه امرأة عظيمة زوجته الفاضلة، أم يمان، التي حملت راية الأسرة بعزم وصبر، وربّت أبناءها على أطيب الأخلاق وأكرم الخصال، ولم تكن وحدها في هذه المسيرة، فقد ساندها ابنها البطل يمان، الذي كان بارًا بأمه، سندًا لها، وامتدادًا لطيب والده وكرمه.

كان اللقاء بهذه الأسرة الطيبة بلسماً لجراح يومي الحزين، عزاءً لروحي، وسكينة لقلبي. لكن المفاجأة كانت حين رأيت المائدة عامرة بأشهى الأطعمة، وكأنهم أرادوا أن يقولوا لي: “نحن أهل الكرم، كما عهدتنا دائمًا.” وهل كنت لأتوقع أقل من ذلك، من بيت الأصالة، والجود، والطيب؟

مع ملهم الشاب الخلوق ابن ابو فاضل رحمه الله ومع حفيده

وبعدها، انتقلت من مأدبة كرم إلى أخرى، فلم يكن بإمكاني الاعتذار عن الدعوة الجديدة، وكيف أعتذر وهي من توأم الروح، نادر؟ ذلك الأخ الذي لم تلده أمي، رفيق الدرب، وصاحب القلب النقي.

كانت الدعوة في مطعم فاخر في قلب حلب، حيث اجتمعنا وسط أجواء عامرة بالمحبة، برفقة نادر أبو نديم وأرحامه الكرام. كان لقاءً من تلك اللقاءات التي لا تُنسى، حيث تمتزج الأخوة الصادقة بالكرم الأصيل، والمودة الخالصة بحفاوة اللقاء.

وهذه وقفة احترام بجانب الصوبا (المدفأة)

اليوم الفاصل في حياتي

صباح الثلاثاء، الرابع من فبراير شباط اليوم الفاصل في الرحلة، اليوم الذي قلب موازين خططي، وغيّر جدول مساري.

كان ينتظرني موعد مهم، لقاء مع جارنا الوفي، ذاك الرجل الذي لا يزال يحتفظ بمفتاح بيت والدي رحمهما الله، وكأنما يحمل بين يديه بوابة إلى الماضي، إلى الذكريات التي لم تغب عن قلبي لحظة. لكن في المقابل، كان هناك نداء آخر يشدني بقوة وهو نداء المقبرة، حيث ترقد أمي الحبيبة، وأنا لا أزال أبحث عن قبرها، كأنما أبحث عن جزء من روحي الضائع.

انطلقت مع أخي عمر، نسير بين أزقة ساحة سعد الجابري، نستنشق عبق المدينة التي تحفظ ملامح طفولتنا وشبابنا. مررنا على مكان المكتبة التي كان يعمل بها ابنا خالتي، الشهيدان عامر وعلاء، رحمهما الله، فوقفنا هناك لحظة صمت، لحظة وفاء، نسترجع وجوهًا غابت، لكنها ما زالت محفورة في الذاكرة.

ساحة سعد الله الجابري التي تعتبر الساحة الرئيسية في حلب

واصلنا السير في أرجاء حي الجميلية، حتى وصلت إلى ثانوية المأمون، ذلك المكان الذي شهد عامين من حياتي، بل أكثر، درست فيه الصف الأول والثاني الثانوي، كما درست الأول والثاني الإعدادي في المبني الذي يدعى الملحق، قبل أن تأخذني الأيام في طريق آخر. نظرت إلى المدرسة، وتأملت جدرانها العتيقة، وكأنها تهمس لي: “هنا كنتَ ذات يوم، وهنا تركتَ جزءًا من أحلامك

عندما اقتربنا من ثانوية المأمون، شعرت أنني عدت سنوات إلى الوراء… لم أتمالك نفسي، فانطلقت راكضًا نحوها بفرح طفولي، وكأنني أحتضن ذكرياتي من جديد.

عند زاوية المدرسة، لمحت مكتبة الينبوع، تلك التي عاصرت أيامي الدراسية وما زالت شامخة في مكانها، فاندفعت نحوها بشوق، ثم تابعت طريقي باتجاه الملحق. عندها، ناداني أخي عمر مستغربًا:

"باب المدرسة من هذا الاتجاه!”

فأجبته بثقة: “أعرف.”

قال متعجبًا: “إذًا، لماذا تذهب من الطرف الآخر؟"

ابتسمت وقلت: “أريد أن أرى نوافذ الحمّامات!”

نظر إليّ بدهشة، وكأنني قلت شيئًا خارجًا عن المنطق. لكنني كنت أعلم تمامًا لماذا جئت إلى هنا… اقتربت من تلك النوافذ التي حملت سرًّا من أيامنا، ووجدتها اليوم محاطةً بشبك معدني، بينما في زماننا، كانت بلا أي قيود!

وهنا يكمن السر!

في تلك الأيام، كنا نهرب عبر هذه النوافذ إذا لم تعجبنا الحصة، ننزلق خلسةً إلى حي الجميلية، حيث ينتظرنا طبق الفول الساخن أو وجبة “العربي” الشهيرة عند مطعم القصاص في حي الجميلية في شارع اسكندرون.

تأملت الشبك المثبت بإحكام، وضحكت في داخلي… ربما أدركت الإدارة أخيرًا ما كنا نفعله، وربما لم يعد هناك طلاب بروح المغامرة كما كنا! وقلت ان النوافذ عالية لذا يبدو اننا كنا في لياقة بدنية عالية أيضا

نوافذ الحمامات التي كنا نهرب من المدرسة من خلالها وبصحبة ابن عمتي محمد أبو جميل

لم يكن يوماً عادياً… كان يوما فاصلا في حياتي، كان يوماً يحمل بين ساعاته خوفاً عارماً، ونهاية غير متوقعة.

كان ذلك آخر يوم لي في المدرسة… كان في شهر نيسان ١٩٨٠ وآخر محاولة هروب تحوّلت من روتين إلى كابوس.

كنت أهرب كثيراً… من الصف، من الواجبات، من كل شيء.

كنا نعرف الطريق نوافذ الحمامات القديمة، بلا شبك، مفتوحة كأنها مخرج طوارئ لحريتنا. نمد اليد اليسرى، ثم الرأس، فالكتف، وبحركة محسوبة نكون في الخارج.

كنت ماهراً… أو هكذا كنت أظن.

في ذلك اليوم، خلال فترة الفسحة، توقفت فجأة سيارة أمنٍ النظام البائد أمام المدرسة.

ترجّل منها رجلان بملابس مدنية غير رسمية، دخلا المبنى بهدوء، وصعدا مباشرة إلى غرفة الموجّه. هناك، ذكرا اسمي أمام (موجه المدرسة) الأستاذ عبد الرحيم اختريني.

لكن رحمة الله ولطفه أدركاني في تلك اللحظة، حيث كان زميلي مصباح سعيد خارجًا من غرفة الموجّه بالصدفة، فسمع اسمي يُذكر. هرع نحوي في ساحة المدرسة، ووجدني حيث كنت قرب باب المبنى الرئيسي، اقترب وهمس بصوت مرتجف: "لؤي... اليوم دورك."

لم أدعه يكمل كلامه ، لم أجب، لم أفكر، تحركت فقط، ركضت بكل ما أملك من قوة، تركت خلفي كتبي، دفاتري، وكل شيء.

اتجهت نحو مبنى الملحق، إلى الحمامات القديمة المجاورة... حيث توجد تلك النوافذ الصغيرة التي لطالما كانت مخرجنا السري. لكن هذه المرة، كان هناك شيء مختلف.

أدخلت يديّ معًا، ثم دفعت رأسي… وما إن هممت بالخروج حتى علقت!

نصف جسدي كان قد خرج، والنصف الآخر ظل عالقًا داخل الجدار. تجمّدت في مكاني. جسدي كله يرتجف.

لا قدرة لي على التقدّم ولا حتى على التراجع.

تسارعت أفكاري في لحظة: ماذا لو أمسكوا بي الآن؟ ماذا لو انتهت حياتي هنا، بين الجدارين؟

مرّت خمس دقائق كأنها دهرٌ بأكمله... وفجأة، ظهر رجل مسنّ يمرّ بالصدفة من الشارع المطلّ على الحمامات.

صرخت بكل قوتي: "عمو... بالله عليك، ساعدني!"

اقترب بسرعة، أمسك بي وسحبني بقوة حتى وقعت على الأرض.

لم أنتظر لحظة. قفزت، ركضت، وهربت دون أن ألتفت خلفي... ولم أعد.

ذلك اليوم لم يكن مجرد حادثة عابرة. كان بداية النهاية... كان الفاصل بين حياة سابقة وحياة جديدة في الظل.

إنه يوم الملاحقة المشؤوم اليوم الفاصل في حياتي.

اليوم الذي علّمني أن الخوف قد يسرق منك كل شيء، حتى طفولتك…

لكنه أيضاً، قد يكون اللحظة التي تبدأ فيها قصتك الحقيقية.

امام الباب الرئيسي لثانوية المأمون

حيث كانت سيارة الامن تقف عندما تريد ان تعتقل أحد من الطلاب

موعد دخول بيت العائلة

حان الموعد المنتظر… لقاءٌ ليس كأي لقاء، بل موعد مع الذكريات، مع الماضي الذي ظل حيًّا في قلبي رغم السنوات.

كنت على موعد مع جارنا الذي يحتفظ بمفاتيح البيت… ذلك البيت الذي لم يكن مجرد جدران وسقف، بل كان حلمًا خطّه والدي بعرقه وجهده، وقدمَه بكل حبٍّ وإخلاص كهدية لوالدتي رحمها الله، قائلاً لها يومها:

"هذا ثمرة تعبك في الأشغال مع ابنة اختك جميلة، رحمها الله.”

بيتٌ بناه والدي بروحه، لكننا لم نره يومًا، إذ غادرنا البلاد قبل أن نسكنه، وبقي للأهل من بعدنا وانتقل الاهل اليه عام١٩٨١. والآن، وبعد كل هذه السنوات، جاء الوقت لأقف أمامه، لألمس بيدي حلم والدي الذي لم تكتحل عيوننا برؤيته.

انطلقت برفقة ابن عمتي محمد واخته رحاب وأخي عمر، كنت أسير إلي هناك وكأنني أسير إلى جزء من ذاتي المفقودة. وعندما وصلنا، وقفنا جميعًا نحدّق في العمارة، نتأملها بصمت يحمل في طياته ألف سؤال.

واجهة العمارة بعد القصف الاجرامي صورة بيت لم يكن مجرد بناء، بل قصة لم تكتمل فصولها في حياتنا

كان الجار قد قام بإصلاح الواجهة الخارجية للبيت، لكنه لم يكن سوى ترميمٍ بسيط، محاولة لترقيع أثر الزمن، لا لإعادته كما كان.

كنا على الموعد، لكنه تأخر قليلًا والحمد لله قد وصل الجار… وقف أمامي رجل غريب فقد انتقل إلى منطقة أخرى، لكنني كنت أعرف في أعماقي أنه ليس غريبًا عن هذا المكان. عرّفني بنفسه، فعرّفته بنفسي، وقدّمت له أخي الأكبر عمر، ثم سلّمني المفاتيح… المفاتيح التي لم تكن مجرد معدن بارد، بل كانت مفتاحًا لذاكرة مدفونة، لزمن لم يغب عني لحظة.

صعدنا معًا إلى البيت. حاولت إدخال المفتاح في القفل، لكن يدي بدأت ترتجف… ارتجاف الرهبة، ارتجاف الذكريات، ارتجاف القلب حين يقف على عتبة الماضي بكل ثقله. لم أستطع فتح الباب… كان الأمر أكبر مني. أخذ الجار المفتاح عني، وأداره في القفل، فانفتح الباب على مصراعيه… وانفتح معه سيل الذكريات.

دخلتُ… ولكن أي بيت هذا؟! لم يكن منزلًا، بل أطلال جبهة عسكرية، بقايا معركة، وجدران شهدت على زمن لم نكن جزءًا منه. أكياس الرمل الدفاعية ما زالت متراكمة في الأركان، تحكي عن حربٍ لم تترك للذكريات موطئ قدم. من حولي، بدأ الجار وابن عمتي يشرحان:

"هذه غرفة الضيوف، هنا كان قصي ينام، هذا هو المطبخ…"

لكنني لم أكن أسمع شيئًا، كنت أرى فقط… بيتًا متهالكًا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

لم يكن مجرد خراب، بل كان منهوبًا، مسلوبًا من كل شيء…

الأثاث؟ سُرق. حتى الحنفيات والمغاسل؟ سُرقت. حتى أسلاك الكهرباء… لم تسلم من يد النهب.

تقدّمت إلى الداخل… حيث الظلام. سمعت صوتًا يقول: “هذه غرفة أمك.”

لم أتمالك نفسي… شعرت أنني سأسقط من شدة البكاء.

رغم الخراب، كانت محتويات الغرفة لا تزال موجودة… لكنها غارقة في التراب، كأن الزمن توقّف هنا منذ غادرنا. فتحت الخزانة… ثياب أمي كما هي، لكنها بلا صاحب. موجودة… لكن أمي ليست هنا.

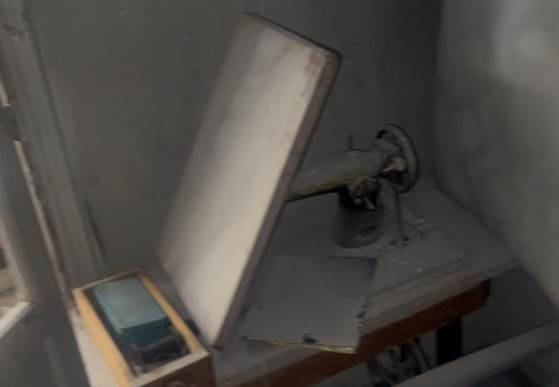

نظرتُ يمنة… فرأيت شيئًا جعل أنفاسي تنحبس، ماكينة الخياطة “سنجر”… تلك التي كانت تجلس أمي أمامها بالساعات، تعمل عليها لتساعد والدي رحمه الله.

ماكينة الخياطة… كما هي! اقتربت منها… وضعت يدي المرتجفة عليها، لم أصدق أنها لا تزال هنا. نظرت عن قرب… رأيت على غطائها الخشبي اسمًا محفورًا… “أم حازم" لقد حفرته بيدي عندما كنت في سن الشباب وذلك منذ خمسة عقود،

عندها، لم أتمالك نفسي… سقطت أرضًا، وانفجرت بالبكاء. ركض من حولي وأمسكوا بي، لكنني كنت غارقًا في نحيبي… كنت أسمع صوت أمي، أراها تجلس هنا، تعمل بصبرها المعتاد، وأنا أتنقل بين منزلنا ومنزل جميلة رحمها الله.

بجوار الماكينة، لمحت شيئًا صغيرًا… محفظة أمي!

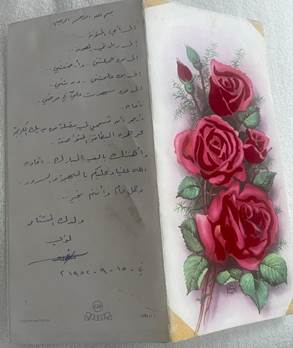

فتحتها… وجدت فيها بطاقات المعايدة التي كنت أرسلها لها، احتفظت بها جميعًا!

كل بطاقة مؤرخة، تعود إلى سنوات بعيدة، أولها من عام ١٩٨١ …

يا الله! حتى في غيابي، كنت حاضرًا في قلبها… كما هي اليوم حاضرة في قلبي، رغم غيابها.

بجانب المحفظة، كانت هناك صورٌ متناثرة… صور الأرحام… صور والديها… صور أبي، شريك عمرها وحبّها الوحيد…

آهٍ يا أمي… رحمك الله، رحمك الله، رحمك الله…أسكنك فسيح جناته…

صرختُ بأعلى صوتي: “هذه الصور… هذه أريدها، إنها من آثار أمي، سأحملها معي!”

نهضت واقفًا، أمسكت بالصور بقوة، وكأنني أتمسك بما تبقى لي من أمي. نظرتُ حولي… حتى الجار، ذاك الرجل الذي جلب المفاتيح، كان وجهه مبللًا بالدموع.

اعتذرت منه… لكنه هز رأسه قائلًا: "نحن أهل، عشنا معًا عقودًا… هذا بيتنا كما هو بيتكم.”

حينها فقط، تذكرت أنني مدين له بمبلغ إصلاح الواجهة الخارجية للمنزل، فأخرجته وسلمته إياه.

أخذ المال وانصرف… لكنني لم أنصرف. وقفت هناك… في قلب المنزل الذي لم أسكنه قط، لكنني كنت أنتمي إليه أكثر من أي مكان آخر.

هذه زاوية غرفة الاستقبال … يا سبحان الله

وهذا مدخل غرفة الاستقبال، وثقبت الجدار حيث دخلت القذيفة من خلاله وبلطف الله لم تنفجر

وهذا هو المطبخ

ماكينة الخياطة الذكرى التي بقيت من والدتي رحمها الله

تم العثور على هذه القذيفة داخل المطبخ، بعد أن اخترقت الجدران واستقرت فيه. ومن فضل الله ولطفه العظيم، أنها توقفت في هذا المكان تحديدًا، إذ لم يكن أمامها سوى باب البلكون المؤدي مباشرة إلى خزان المازوت (الديزل) المستخدم لتغذية المدافئ في فصل الشتاء، والذي لا يبعد عنها أكثر من 6 أمتار فقط. وكان الخزان ممتلئاً تماماً، ولو استمرت القذيفة في مسارها أو انفجرت، لوقعت كارثة قد تؤدي إلى احتراق المبنى بأكمله، وربما انفجاره. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

وقد تم التواصل مع الدفاع المدني، حيث تعاملوا مع الموقف بحذر شديد ووفق البروتوكولات المعتمدة. وبعد المعاينة، تبين أنها قذيفة حية بقيت كامنة في المطبخ طوال هذه السنوات دون أن تنفجر. جزى الله خيراً فريق الدفاع المدني على ما بذلوه من جهود وتفانٍ في العمل.

نموذج مما وجدته في محفظة امي رحمها الله، بطاقة معايدة ارسلتها بمناسبة العيد عام ١٩٨٢

مغادرة البيت، والموقف المحرج!!! والعودة إلى ذكرياتي

كان الظلام يلف المكان، صامتًا، ثقيلًا، كأن الجدران نفسها تهمس بذكريات من رحلوا. لم يكن هناك ضوء سوى ما تبعثه هواتفنا المحمولة، شعاع خافت يقودنا عبر ممر ضيق، وكأنه ممر بين الماضي والحاضر.

كنت مثقلًا بشجوني، محملًا بذكرياتي، وبحقيبة على كتفي، كأنها تحوي هموم العمر كله. كل خطوة على الدرج كانت تزداد ثقلًا، وكأن الأرض نفسها تأبى أن تتركني أغادر دون أن تترك بصمتها الأخيرة عليّ.

ثم حدث ما لم أتوقعه… عند آخر درجة، شعرت بفقدان التوازن… فجأة، الأرض تنزلق، والحقيبة تسحبني معها وتدحرجت!

سقطت بقوة، جسدي اصطدم بالأرض، وصرخة مكتومة تجمدت في حلقي.

ألمٌ حادٌ اخترق قدمي… التوت بشدة، وكأنها ترفض المضي قدمًا، وكأنها تريدني أن أبقى هنا، أن أبقى جزءًا من هذا المكان الذي حاولت حمله معي في قلبي.

للحظة، خشيت أن يكون كسرًا… (تبين لاحقا انه كسر في مشط القدم) لكنني ابتلعت ألمي، التزمت الصمت، تحاملت على نفسي. كنت أرفض أن أكون عبئًا على أحد، رغم أن الألم كان يصرخ بداخلي.

حاولت النهوض… لكنني لم أستطع. جسدي خانني، قدمي لم تعد تحملني.

لم يمضِ وقت طويل حتى شعرت بأيدٍ تمتد نحوي، ترفعني بلطف، تسندني لأقف من جديد.

وقفت… لكن شيئًا بداخلي لم يكن كما كان.

لم يكن السقوط مجرد تعثر على الدرج… كان سقوطًا في قلب الذكرى، في حضن الماضي، في شجن لا نهاية له.

توجهنا بعد ذلك إلى جامع الرشيد، وهو أقرب مسجد إلى المنزل، وقد بُني حديثاً بعد مغادرتي لأرض الوطن. قصدته على أمل أن أجد فيه ماءً للوضوء وأتمكن من أداء الصلاة، لكنني لم أتمكن من الدخول بمفردي بسبب الألم، فساعدني أخي أبو اليمان وابن عمتي محمد في الدخول والوضوء والصلاة.

كانت آلام قدمي تزداد تدريجياً، فعرض عليّ ابن عمتي الذهاب إلى المستشفى، لكنني طمأنته بأن الوضع بسيط، وأنني قادر على تحمّل الألم.

وبعد أن أنهيت صلاتي في المسجد، الذي يطلّ على مبنى الإذاعة، تأملت المشهد الجميل لمدينة حلب من هناك، وكان منظراً يبعث في النفس شيئاً من الطمأنينة والحنين

منظر عام لمدينة حلب من نافذة جامع الرشيد

انطلقنا بعدها بالسيارة، وكانوا يحدثونني عن وجهتنا، يذكرون أسماء أماكن كذا وكذا، لكني لم أكن أعي شيئاً مما يُقال. كنت غارقاً في ألم قدمي الذي بدأ يشتدّ حتى غلب على كل حواسي.

وفجأة توقفت السيارة، وقالوا لي: “لؤي، انظر. سألتهم: “ماذا؟

لم أكن مدركاً لما حولي، فقالوا: “هذا… بيتكم البيت الذي ولدت فيه وغادرت سوريا من بابه.

توقفت أنفاسي للحظة… نعم، إنه البيت. البيت الذي ولدت فيه، كبرت بين جدرانه، نعم حقا إنه البيت الذي تربيت في أرجائه. هو ذاته الذي غادرت سوريا من بابه ذات يوم… وكان آخر عهد لي بالوطن.

نظري إلى البيت تداخل مع شريط الذكريات، لكن ألم قدمي الأيمن كان كالسهم يمزق لحظتي تلك. حاولت أن أتغلب عليه، أن أتحايل على الوجع، ونزلت من السيارة بصعوبة، أحدّق بالمبنى بذهولٍ شديد.

لقد تغير كل شيء… أصبح المبنى قديماً متهالكاً، تماماً كما تغيرت ملامحي، كما أثقلني الزمن.

مرّ أكثر من ستين عاماً على إنشائه … هرم البيت، وها أنا أيضاً… قد هَرِمت.

البيت الذي ولدت وخرجت منه، ملامحه تغيرت حيث تم استخراج محلات تجارية من الطابق الأرضي

هذا المبنى المجاور ونتيجة قصف البراميل

الباب الأيمن هو مدخل الشقة التي ولدت فيها وغادرت سوريا من بابها

وأمام ذلك البيت، حيث وقفت مثقلاً بالألم والذكريات، عادت بي الذاكرة إلى مشهدٍ موجع لم يغادرني يوماً… تذكرت صديقي العزيز أخي الحبيب الشاب بكري فتى نحاس شهيد تدمر، رحمه الله، الذي جاءني ذات يوم زائراً، بكل براءته ونقائه، وكان طالبا في الصف الثالث الثانوي.

لم يكن يعلم، ولم أكن أعلم، أن البيت قد أصبح كميناً بيد ذلك النظام المجرم… بيت الطفولة والسكينة تحوّل إلى فخّ، وكل من يدخله يُعتقل دون ذنب سوى المحبة والوفاء.

اعتُقل بكري لحظتها، أمام هذا الباب، واقتيد بعيداً، دون أن أستطيع فعل شيء… ومضى إلى مصيره المجهول، حتى علمنا لاحقاً أنه أُعدم في أقبية سجن تدمر، ذلك المكان الذي ابتلع أرواحاً بريئة لا تُعدّ.

رحل بكري، وبقيت أنا… أحمل ألمه، وأسترجع صدى خطاه على عتبة هذا البيت…

ذكرت لي والدتي عندما احضروا بكري إلى السجن فور اعتقاله حيث كانت هي مسجونة أيضا رحمها الله وبدأوا بتعذيبه كان يقول أحد أحد.. فقالت أمي رحمها الله خطر على بالي بلال رضي الله عنه وها هي تعود سيرته من جديد فشاب في مقتبل عمره وتحت التعذيب لا يقول سوى أحد أحد، أحد أحد ... فجن جنون السجانين لذلك حتى كسرو زجاجة كازوز ووضعوها في مؤخرته رحمه الله وهو يردد أحد أحد ورأت ذلك بعينها حيث تركوها في زنزانة مفتوحة الباب لترى العذاب بنفسها وتخبرهم عن مكاني ووو

آه يا زمن، كم من الأحبة رحلوا، وكم من البيوت تحوّلت إلى مقابر صامتة للذاكرة، رحماك يا الله.

بعد أن ودّعتُ البيت الذي تربيتُ فيه، والذي غادرت وطني الحبيب من بابه، وقفتُ عند أول تقاطع… وبالرغم من آلام رجلي وبدات اقفز حينها برجل واحدة وقفت عند اول تقاطع ذلك التقاطع الذي يلتقي فيه خط “أنصاري مشهد” بامتداد نهاية خط “سيف الدولة”، حيث كان موقف باص منطقة الجابري، وعلى الزاوية الأخرى كانت تقف “مدرسة الوحدة العربية” التي كانت في يومٍ ما روضة أطفال…

في هذا المكان بالذات، تحمل ذاكرتي قصة من أغرب ما عشت، قصة تجلى فيها لطف الله، اللطيف الخبير، حين كنت أقف على حافة الموت، لكن يد الله كانت أحنّ من أن تتركني وحيدًا.

كانت المنطقة يومها تحت سيطرة النظام المجرم، حاجز دائم، دبابة ومصفحة (BTR) لا تفارقان المكان، مع خيمة لعناصر الحراسة ينامون فيها ليبقوا مرابطين على مدار الساعة.

بدافع الفضول، وبقلبٍ مليء بالقلق، صعدتُ إلى سطح العمارة التي نسكنها، وخاطرتُ بنفسي لألتقط صورة للحاجز، خبّأتها مع الفيلم داخل جلد الطاولة. كنت أطمئن على الصورة كل مرة مع أمي، وكانت تُؤكّد لي أنها ما زالت بخير، محفوظة، مصونة، نُقلت إلى البيت الجديد… لكنها سُرقت لاحقًا، كما سُرق ما تبقى من ذكرياتي وأشيائي.

أما القصة التي لا تُنسى، فهي يوم كنت راكبًا في باص صغير من نوع “سيرفيس”، وهو وسيلة نقل عام مملوكة لأشخاص، وكنت أجلس بجانب الباب الذي لا يُغلق، والركّاب يُحشَون كما يُحشى المخلل.

وحين اقترب الباص من الحاجز، وكاد أن يتوقف لتفتيش بعض المركبات، وجدتُ قدميّ تقفزان بي من الباب دون تفكير… ركضت! ركضت بعكس اتجاه الحاجز، أبحث عن رصاصة تريحني من هذه الحياة، أهرب من بيت إلى آخر، من رعب إلى رعب، وكنت أجهل حينها أن ما فعلته لا يُرضي الله، لكن الله سلّمني بلطفه.

أطلقت عناصر الحاجز النار نحوي، عشوائيًا، وأنا أركض بكل ما فيّ من خوف ويأس، كانت سرعة ركضي تجعل قدميّ تلامسان ظهري، حتى وصلتُ إلى العمارة المجاورة لبيتنا…

لذتُ بالحائط، توقفتُ، تحسّستُ جسدي، وكنت على يقين أنني أُصبت… لكنني لم أجد دمًا، لم أشعر بألم، لم تكن هناك إصابة… وكأن الله حماني بيده، رغم أنني طلبت الفناء.

لم أرجع إلى بيتنا، بل تابعت طريقي إلى صيدلية الأنصاري، ثم انعطفت يسارًا باتجاه أنصاري الشرقي، وسلكت طريق البساتين الموحش، حتى وصلت إلى منطقة الكلاسة، حيث كان والدي – رحمه الله – يملك مصنعًا للأقمشة.

دخلت المصنع، واتصلت بالبيت، لأعلم من امي رحمها الله أن “أم كمال” ابنة خالة والدي رأتني وأخبرت أمي بما جرى…

وحين كلّمتني أمي، لم تسمع أذني سوى بكاء لا ينقطع، لم تقدر أن تُكمل جملة واحدة…

كل ما قالته وهي تختنق بالبكاء: حسبنا الله ونعم الوكيل… يا ابني، لا تفجعني فيك… الله يرضى عليك، يا ابني،

وعدت إلى الفندق للاغتسال من تعب الجولة ولتبديل ملابسي والانطلاق في جولة جديدة

كبرياء شرطي المرور

وأمام فندق قصر حلب الشامخ، المطلّ على ساحة سعد الله الجابري العريقة، وبزاوية من الحديقة العامة التي تعبق بعبق التاريخ ودفء الذكريات، وقفتُ أراقب مشهدًا شدّني بقوة، وجعلني أتمعّن في التفاصيل بفخر وامتنان.

في مفرقٍ مروريّ شديد الازدحام، تعلوه الفوضى وتتشابك فيه السيارات من كل جهة، شاهدت شرطي المرور لأول مرة رجلٌ واحد في قلب العاصفة، يركض من زاوية إلى أخرى، يتصبب عرقًا رغم برودة الجو، كانت درجة الحرارة آنذاك ٧ درجات مئوية، ومع ذلك، كان جبينه ينضح بالعرق تحت قبعته البيضاء. يرتدي سترة ريشية سميكة وبنطالاً مائلًا للزرقة، لكنه بدا لي كما لو كان يرتدي درع المروءة والشرف. حيث في الأيام السابقة لم يكن هناك أحد.

راقبته بإعجاب وهو يواصل جهوده بتنظيم السير، بهمة عالية لا تعرف الكلل، يؤدي عمله بإخلاص وكأنه يحرس قلب المدينة، لا مجرد مفرق طرق. شعرت أن هذا الرجل يستحق التقدير، بل أكثر من ذلك.

فتحت حقيبتي التي على ظهري، وأخرجت منها حزمة نقود، نويت أن أكرّمه بها، عربون شكر وامتنان. كانت رجلي تؤلمني، ومع ذلك لحقت به وأنا أقفز على قدم واحدة، الرجل اليسرى، حتى وصلت إليه. صافحته بحرارة وقلت له:

"جزاك الله خيرًا، ما تقوم به ليس مجرد عمل، إنه خدمة نبيلة لمدينةٍ عظيمة. أرجو أن تتقبل هذه الهدية المتواضعة، عربون امتنان وشكر صادق."

لكنني لم أكن متوقعا لرده. ابتسم بأدب واعتذر بلطف، وقال: "كلماتك هذه تكفيني."

أصررت عليه مجددًا، أوضحت له أنني لا أمتلك سيارة، بل جئت ماشيًا من الطرف الآخر، وأسكن في الفندق الذي أمامه، وأريد أن أكرّمه لأنه يستحق الشكر والتقدير. تبادلنا الاعتذارات والإلحاح لعدّة دقائق، هو يرفض، وأنا ألحّ برجاء وصدق.

أخيرًا، أخذني بلطف إلى جانب دراجته الواقفة على طرف الطريق، حيث كان هناك كوب شاي قد شرب نصفه، فقال:

"هذا الشاي أهداه لي أحدهم من الفندق، أقدّمه لك هدية مني."

وقفت لحظةً في حيرة... فليس من عادتي أن أشرب من كوب غيري، لكن أمام كرمه وتقديره، لم أملك إلا أن أقبل هديته. أمسكت كأس الشاي، وشربته أمامه، رغم أنه كان مملوءًا بالسكر، وأنا لا أشرب الشاي مُحلّى، و علاوة على كان باردًا أيضًا.

قبل مني أخيرًا حزمة المال، وقال لي بابتسامة: "سأبحث عن محتاج وأعطيها له."

فقلت له: "هي لك، افعل بها ما تشاء."

وبينما كنت عائدا وأقفز على قدم واحدة نحو الفندق، فوجئت به يوقف حركة السيارات، ويأتي نحوي، ثم أمسك بيدي وساعدني على عبور الطريق بكل احترام واهتمام حتى وصلت إلى مدخل الفندق.

وقفت عند الباب، ونظرت إليه وهو يعود إلى عمله، وقلت في نفسي:

"ما دام في سوريا رجالٌ كهذا، فلن نخاف على مستقبلها أبدًا بإذن الله."

عدنا إلى الفندق، وقد نال التعب منّي مأخذه، فاغتسلت وغيرت ملابسي، استعدادًا لزيارة طالما انتظرتها… كانت وجهتي إلى المسجد الذي كان موطن روحي، ومسكن سكينتي، مسجد الحي الذي اسكن به “مسجد علي بن أبي طالب” رضي الله عنه، حيث كنتُ أحافظ على صلوات الجماعة فيه، وهو ملاصقًا لبيت ابن عمي رائد، الذي كنت أنوي زيارته أيضًا في المساء…

موعدان، في مكان واحد، بين الذاكرة والحنين.

اتصلت بابن عمتي، محمد أبو جميل، وطلبت منه أن يُحضر ابنه أحمد، ذلك الشاب اليافع المؤدب، طالب في الصف الأول الثانوي، من أولئك الفتية الذين يبعثون في القلب طمأنينة وأملاً، خُلقه رفيع، وأدبه ظاهر، حفظه الله وجعله قرة عين لوالديه.

طلبت حضوره لا لشيء، سوى أن أتكئ على كتفه في الطريق، عوضًا عن القفز على قدم واحدة، وليكون عكازي الذي يرافقني بصمت.

لكني علمت أن أحمد يعمل في محل لبيع الجوالات بعد المدرسة، ولما حاول أن يستأذن من صاحب العمل، قوبل بالرفض… فاضطر أن يبقى في عمله.

فذهبت بدونه، برفقة أخي ابو اليمان وابن العمة، وبنت العمة، وهناك تركاني عند وجهتي الأولى، وتوجها هما إلى بيت ابن العم رائد.

لقاء ياسين قاسم وزيارة جامع علي بين أبي طالب

في زيارتي الأولى لصديق الطفولة وزميل الدراسة، الذي كان يجلس خلفي مباشرةً في الصف السادس الابتدائي عام ١٩٧٤. الأخ ياسين قاسم… فتى لامع، يسبق عمره بذكائه، وكان تفوقه موضع إعجاب المعلمين وحديثهم.

بعد أكثر من خمسة وأربعين عاماً، التقينا مجددًا. حدّقت فيه طويلاً، لكنني لم أتعرف عليه… فالسنوات قد مرّت بخفةٍ على الذاكرة، لكنها ثقيلة على الملامح، تنقش في الوجوه قصصًا لم تُحكَ.

ابتسم وقال: "كنا نظن أنك استُشهدت… بلغنا يومًا أن بيتًا في حي الأنصاري داهمته قوات النظام الأسدي، واستشهد كل من فيه، ومن بينهم زميلنا بكري شوا الذي "كان معي في الصف العاشر". قيل إنك كنت هناك، وتعددت المصادر التي أكدت الخبر…"(علماً أن بكري شوا كان معتقلاً في سجن تدمر، وقد أخرجه الله حيًا بعد عشرين عامًا، بفضله ورحمته).

ابتسمت وقلت: "عُمر الشقي بقي…"

وهمست في نفسي: "اللهم اكتب لي أجر الشهادة، فهي أمنيتي… أن ألقاك وأنت راضٍ عني."

استرجعنا معًا تفاصيل الطفولة، وأحاديث المدرسة، وضحكات قديمة أكلها الغياب وطمرها الزمن، حتى قطع علينا صوت المؤذن لصلاة العشاء…قمنا للصلاة، أسندت ذراعي إليه ودخلنا المسجد كما كنا نفعل صغارًا… ولكن هذه المرة، بخطى مثقلة، لا بالحقيبة التي أحملها… بل بالألم.

دخلنا مسجد علي بن أبي طالب، وسرعان ما وقعت عيني على الطابق العلوي وقد وُضع له درابزين حديث. تذكرت أنه في أيامنا كان بلا حاجز. لهذا المسجد مكانة خاصة في قلبي، فقد كنت حريصًا على صلاة الجماعة فيه.

غصّ قلبي حين عاد إلى ذهني وجه الإمام الشيخ فاضل خير الله، رحمه الله، كم خشعت خلفه! كم هزّ قلبي بصوته الخاشع المرتّل! وكان في غيابه يؤمّنا عبد القادر ناصر رحمه الله وكان يكثر من تلاوة مطلع الجزء الثالث من القران الكريم وهو شهيد تدمر، وأحيانًا عبد المعين السيد، شاب من حمص يدرس في جامعة حلب وهو شاب طويل ممتلئ ولحيته سوداء كثة صوته جميل، استُشهد لاحقًا في حمص، رحمه الله.

ذلك المساء لم يكن مجرّد زيارة… بل عودة إلى الذات، إلى ما قبل الألم، وما قبل التهجير، وما قبل الفقد. مساءٌ كتبه الحنين، وسقاه الدعاء، واحتواه القلب.

لقاء مع صديق الطفولة ياسين قاسم

زيارة ابن العم رائد في بيته في الدور الخامس بالرغم من كسر في قدمي

ما إن فرغنا من صلاة العشاء، حتى أخرجت هاتفي واتصلت بابن عمي رائد، قلت له بابتسامة تخفي ألما: “انزل يا رائد… بدي مساعدتك أطلع لعندك، الدور الخامس يصعب الصعود لوحدي.

جاء مسرعًا، ووقف بجانبي كالسند، وقد فهم دون أن أسأل كم أصبحت خطواتي ثقيلة. بدأنا الصعود، وكل درجة كانت كأنها قمة جبل… كنت أقفز على قدمي اليسرى، أما اليمنى، فكانت إن لامست الأرض، شعرت وكأن مسمارًا حادًا يُدق في أسفلها، ألم يشق القلب قبل الجسد. ورغم كل ذلك، لم أفكر في الاعتذار عن الزيارة، لم أسمح للألم أن ينتصر، لأن هذا اللقاء يعني لي الكثير… وأهم ما يعنيني برا بوالدي رحمه الله بأن أصل من يحب.

زيارة تصل ما انقطع من رحم، لقاء يجمعني بأهلي بعد سنوات من الغياب، وقلوب تواقة لرؤية بعضها البعض، بعد أن فرّقتها الأيام. رحم الله والده، ورحم الله والدي، كم تمنيت لو كانا حاضرين معنا، ليروا كيف لا تزال المحبة مزروعة فينا، رغم كل ما مررنا به.

استغرق الصعود قرابة نصف ساعة… وربما أقل، لكنها بدت دهرًا. كل عشر درجات كنت أتوقف، أتنفس بصعوبة، وألتفت قائلاً: “كم بقي؟

فيجيبوني بابتسامة مشجعة: “توكل على الله… قرّبت تخلص!” وكانت كلماتهم وقودًا يكسر الألم ويمنحني عزيمة جديدة.

وأخيرًا، وصلت… ودخلت بيت رائد كمن عبر معركة، وها هو يستريح في حضن الأمان.

جلست قليلًا، أستعيد أنفاسي، وألقي بثقل التعب جانبًا… وما هي إلا لحظات حتى رأيت عمّاتي، وجوههن الطيبة، وابتساماتهن التي لا زالت كما هي، منذ أيام الطفولة.

كان لقاءً دافئًا، غمرني بالفرح رغم أن الألم لم يفارقني لحظة… لكن صدق من قال إن دفء القلوب يطغى على وجع الجسد.

جلسنا معًا نتحدث، نضحك، نستعيد الذكريات… ثم تناولنا العشاء، من المطبخ الحلبي العريق، نكهاته أعادتني إلى أزقة حلب القديمة، إلى موائد أمي …

ما ألذ الطعام حين يُقدم بمحبة، وما أجمل الجلسة حين تكون بين من تحب.

جزاهم الله خيرًا… على الطعام، على الدفء، على اللقاء الذي لن أنساه، مهما طال البعد، أو اشتد الألم.

اخي عمر ابو اليمان وانا مع اولاد عمي في اول لقاء بعد ما يقارب ٤٥ سنة

بجانب عماتي حسناء وملك وأبناء عمي عمار ورائد في اول لقاء بعد قرابة ٤٥ سنة

سباق مع الزمن واللقاء بقبر أمي رحمها الله وزيارة الأرحام

كان صباح الأربعاء، ٥ شباط ٢٠٢٥، مختلفًا، ليس فقط لأن الرحلة تقترب من نهايتها، بل لأن الألم في قدمي اليمنى كان يزداد، كأنه يقاوم كل خطوة أخطوها، كأنه يريدني أن أتوقف، لكن كيف لي ذلك؟ لا يزال أمامي قائمة طويلة من الزيارات والواجبات، وكل واحدة منها تحمل في طياتها ذكرى محفورة في القلب، لا يمكنني أن أتجاهلها أو أؤجلها.

الوقت يداهمني، وعليّ أن أغادر إلى دمشق يوم الجمعة استعدادًا للسفر، لكن قبر أمي الغالية لا يزال مفقودًا، وهو أول ما يجب عليّ البحث عنه مهما كلفني الأمر. ثم هناك قبر شيخي وأستاذي، الشيخ أحمد بيانوني، وجامع أبي ذر، جامع الروح والذاكرة، حيث سجدت فيه وتعلمت فيه التلاوة واحكام الصلاة هو مدرستي الحبيبة . ثم قبر الحبيب الشيخ إبراهيم سلقيني، وهناك قبري خالتي ام كمال وام ماهر قصاص

ومدرستي التي شهدت أولى خطواتي في العلم (ثانوية المأمون) اريد الدخول اليها ومدرسة غرناطة التي تحتفظ بصدى أصواتنا حين كنا صغارًا، وأيضًا جامع الروضة، وجامع العثمانية، والثانوية الشرعية، وجامع أبو الشامات.

ثم هناك زيارة بيت خالتي (آل مدراتي)، حيث كانت ضحكاتنا تتردد بين جدرانه ذات يوم، والجبانة المجاورة له، حيث يرقد من كانوا يومًا نبض حياتي. كل هذه الأماكن ليست مجرد حجارة، بل ذاكرة حيّة، وجزء من روحي.

ولم يكن هذا كل شيء، إذ كان عليّ أيضًا تأمين مقاول لإصلاح بيت والديّ، الذي دمرته الحرب، فمهما طال الغياب، يبقى البيت هو الجذور، ولا بد للجذور أن تبقى صلبة.

أما الأرحام والأحباب، فعددهم كثير، واللقاء بهم ليس مجرد واجب، بل فرض في شرع القلب. كيف لي أن أعود دون أن أرى من تبقى من وجوه الماضي؟ وكيف لي أن أخيب ظن من انتظر لقائي بعد كل هذه السنين؟

وعلاوة على ذلك، كان هناك ضيفٌ عزيز على قلبي، قادمٌ خصيصًا من حمص العدية، لا لشيء سوى أن يزور جامع الزكي في باب النصر، حيث كان امامه وخطيبه الشيخ محمد الحجار، نزيل البقيع، رحمه الله.

نظرت إلى دفتري الخاص، حيث دوّنت القائمة، فأدركت أن إتمامها يتطلب أسبوعًا على الأقل، ولكن ليس لدي سوى يومين!

التفتُّ إلى توأم الروح، أبو نديم، وطلبت منه أن ينطلق معي إلى مقبرة كرز زاده بحثًا عن قبر أمي. ذكرته بالقائمة، وقلت له: “علينا أن نفعل ما بوسعنا.” لكنه نظر إلى حالي، كيف أسحب قدمي اليمنى سحبًا من الألم، وقال لي بقلق: “ولكن كيف ستتمكن من كل هذا وأنت بالكاد تمشي؟”

لم أجب، فقط نظرت أمامي وانطلقت، فهناك أشياء في الحياة لا يمكن للوجع أن يعوقها، ومن بينها واجب الوفاء.

في الطريق، توقف أبو نديم فجأة، أشار إلى مكان معين وقال: “نحن الآن أمام حديقة ميسلون، وهنا عيادة أختي الدكتورة منى.” التفتُّ ونظرت حولي، كان المشهد مؤلمًا، فقد أصاب الدمار هذه المنطقة، كما أصاب كل ركن في هذه المدينة، كما أصاب أرواحنا جميعًا…

وهذه اللقطة التي تنطق بالواقع المرير

بخطوات مثقلة بالشوق والرهبة، انطلقنا إلى مقبرة كرز زاده، حيث يرقد الأحبة، وحيث أبحث عن قبر أمي الغالية، علّني أجد بعضًا من السكينة بين أحضان ترابها. كنت أتمتم بالدعاء في سري، أسأل المولى أن ييسر لي اللقاء، أن يدلني على موضعها، أن يمنحني لحظة أخيرة من القرب، ولو أمام شاهد قبرها الصامت.

لم نبدأ البحث عبثًا، بل قصدنا أولًا قبر خالتي فخرية، الحافظة لكتاب الله، التي كانت في حياتها نورًا من النور، فلا عجب أن نبدأ بها. هناك، وجدت أن الاسم قد تم تحبيره كما طلبت من التربي، ليبقى واضحًا لا يضيع بين شواهد القبور الكثيرة. وقفت أمام القبر، نظرت إليه طويلًا، ثم التقطت صورة جديدة له، وكأنني أوثق اللحظة، وكأنني أؤكد لنفسي أن أهل القرآن لا يُنسَون، لا في الدنيا ولا في الآخرة.

لكن رحلتنا لم تنتهِ بعد، فلا يزال القلب يبحث، والعين تفتش بين القبور، لعلها تلمح اسمًا محفورًا على الرخام، يحمل بين حروفه كل الذكريات، كل الحب، كل الحنين…

وقفنا هناك، في قلب مقبرة كرز زاده، حيث الأرواح التي غادرت الدنيا، لكنها لم تغادر قلوبنا. جعلنا من قبر خالتي فخرية نقطة انطلاق، ومنها بدأ كل واحد منا البحث في اتجاه، وكأننا نبعثر أشواقنا بين القبور، ننتظر أن يعيدها إلينا حجرٌ يحمل اسمها.

قال لي أخي قصي "القبر قريب، ليس بعيدًا عن قبر خالتنا، بضع مترات فقط.” لكن تلك الأمتار بدت لي كأنها صحراء ممتدة بلا نهاية، كأنها تبتلعني، وأنا أبحث بين الشواهد، أرفع عيناي، ثم أخفضها، أبحث عن اسمٍ واحد، عن حروف نُقشت على حجر، لتقول لي: “هنا ترقد أمك.”

مضت الساعة الأولى… ثم الثانية… ثم الثالثة كنت أجرّ قدمي خلفي، والألم يزداد حتى لم أعد أحتمله. لكنها أمي! حبيبتي! روحي! لا يهمني الألم، لا يهمني الوقت، لن أعود قبل أن أرى قبرها، هذا كل ما أريده، هذا كل ما أتمناه.

يا الله… لا تردني خائبًا، يا الله… دلني عليها، يا الله…

انهمرت دموعي، عيناي لم تعد ترى سوى الضباب، لكنني لم أتوقف، كنت أدعو بحرقة، أستجدي الله سبحانه وتعالى أن يمنحني هذه الفرصة.

وفجأة… صرخة مزقت الصمت!

"لؤي! وجدته! وجدته!”

كان صوت نادر أبو نديم يأتي من بعيد، كان بيني وبينه أكثر من مئة متر، لكنني لم أسمع سوى كلمتين… “وجدته!”

قفزت كالمجنون، كالطفل الذي رأى أمه بعد فراق طويل!

هل أنت متأكد، يا نادر؟ بالله عليك، قل لي إنك متأكد!

لم أسمع الرد، ربما ردّ علي، لكنني لم أسمع شيئًا، كنت أركض، أركض على رجل واحدة، أتعثر بين القبور، لا أشعر بالألم، لا أشعر بشيء سوى النبض الذي يتسارع، سوى الحنين الذي يملأني.

ووصلت… يا الله… نعم… إنه هو! إنها أمي…

عانقت القبر، عانقته كما لو كنت أعانقها، بكيت كما لم أبكِ يوم فراقها، قبلت شاهدته كأنني أقبل جبينها.

"عفوًا، يا رب، إن أخطأت… فنحن لا نسجد إلا لك، ولا نعظم إلا أنت…”

أغمضت عيني، بدأت أقرأ سورة يس بصوت مرتجف، ثم رفعت يدي إلى السماء، أدعو لها، أرجو الله أن يغفر لها، أن يرحمها، أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

وأنا؟ أنا فقط أريد لحظة أخرى معها… ولو عند شاهد قبرها الصامت

أقف وألم رجلي الشديد أعانق شاهدة القبر عوضا عن عناقي بأمي رحمها الله مع أخي الكبير عمر ابو اليمان

حتى من ودعائها الاخير حرمنا منه

بعدها تم الاتفاق مع التربي على صيانة القبر وترميمه، لكنني لم أستطع النطق بكلمة واحدة. كان الحبيب أبو نديم هو من تولى الحديث نيابة عني، وكأنه أدرك أن صوتي خانني، وأن الحزن أثقل لساني عن الكلام.

لم يكن أمامي خيار سوى العودة إلى الدنيا من جديد… ودّعت أمي، على أمل أن أعود لزيارتها في الغد، ثم خطوت خارج المقبرة، أحمل معي قلبًا مثقلًا بالحنين وعيونًا ما زالت تدمع.

في طريق العودة، سرت بين أزقة حلب الحبيبة، من قسطل مشط إلى الجديدة، حتى وصلنا إلى ساحة باب الفرج، كل زاوية فيها تحمل ذكرى، كل حجر يروي قصة.

وهذه بعض الصور… شهادات صامتة على رحلة بين الماضي والحاضر.

حي باب النصر

حي باب النصر

وفي الطريق زار ابو نديم احد أحبته فاستصافنا في محله وقدم لنا الكاتو الحلبي (المارينغا )

ساعة باب الفرج وهي الساعة الرئيسية لمدينة حلب

وتظهر خلفها المكتبة الوطنية اكبر مكتبة في حلب حيث كنا ندرس فيها ونستعير الكتاب منها

ثم توجهنا إلى مكتب الحبيب أبو نديم لتناول الإفطار في ضيافته الكريمة، حيث كان هناك رجل لا اعرفه يتحدث باللهجة الحلبية الأصيلة، تلك اللهجة التي كنت أجيدها يومًا، لكنها بدأت تتلاشى مع الزمن.

ولشدة شوقي لسماعها، قمت بتسجيل فيديو، ليس لالتقاط الصورة، بل للاحتفاظ بصوته وهو ينطق بكلمات حلب القديمة، وكأنني أردت أن أخزنها في الذاكرة للأبد.

ولكن لا يمكن إظهاره واترك هذا المقطع لكل شخص يتخيل على كيفه

الفطور الحلبي المعتاد ويكون بعد صلاة الظهر!!!

بعد ذلك، وحرصًا على إتمام زيارات الأرحام فيما تبقى من الوقت، بدأنا بزيارة بنات العم فاروق أبو عمار، رحمه الله. لكن بسبب ضيق الوقت وآلام قدمي، اكتفينا بلقاء عابر مع منال وغدير والحفيدة، لقاءً قصيرًا في الزمن، لكنه عميق بالمشاعر الصادقة والمودة التي تجاوزت حدود الزمن. تناقلنا الذكريات بين الماضي والحاضر، وأصرّتا بإلحاح على لقاء أطول، لكنني اعتذرت مقدرًا تفهمهما لوضعي وكثرة الالتزامات التي تحيط بي.

ثم مضينا إلى بيت أبناء عمتي أميرة أم محمد، رحمها الله، حيث استحضرت في ذهني ذكريات ابنها محمد، الذي كان شعلةً من الذكاء، وابنها عمر، رحمهما الله. هناك، التقيت ببنات عمتي فدوى ومعزز، وأخيهما وفا الذي يشاركني سنة الميلاد، وكذلك بالحفيد عبد القادر ابن محمد.

كان اللقاء دافئًا، امتد لساعتين، لكنه لم يكن مجرد لقاء، بل كان رحلة عبر الزمن، في بيتهم العريق في حي البياضة، ذلك القصر الحلبي الأصيل الذي حمل بين جدرانه أجمل لحظات طفولتي. كيف لي أن أنسى؟! هنا تعلمت قيادة الدراجة (البسكليت) لأول مرة، وكيف كنا بجوار البركة، نستمتع برائحة شجيرات الياسمين، بينما ينسج الحنين خيوطه بين الماضي والحاضر…

لقاء مع ابن عمتي وفا بعد ٤٥ سنة

بعد ذلك، انطلقنا إلى لقاءٍ طال انتظاره، لقاء عمي بهاء (أبو عمر)، شقيق والدي، في بيت صهره الدكتور أيمن، حيث اجتمعنا مع بناته وأسباطه، وبحضور زوجته الكريمة.

كان لقاءً مختلفًا، مميزًا عن كل اللقاءات السابقة، ليس فقط لكونه لقاء عائليًا، بل لما دار فيه من أحاديث ثرية بين عبق الماضي وذكرياته، وبين الحاضر العريق وتحدياته. غصنا في تاريخ حلب العريق، وتأملنا ما احتفظت به من مجد رغم المحن والخطوب، وكيف بقيت شامخةً بأصالتها، رغم تغيّر الأزمنة، وكيف حالها الان وما اصابها من وهن وعجز ومقارنة ذلك بالمدن الأخرى في وقتنا الحاضر

سألتني ابنة عمي ميس سؤالًا ذكيًا ومحوريًا، فقالت: "ما رأيك في حلب؟ وكيف تقيّم مستوى المعيشة فيها؟"

فأجبتها بصراحة: إن حلب، كغيرها من مدن سوريا، لا تزال دون الحد الأدنى المقبول لمستوى المعيشة، ولا تتوفر فيها مقومات الحياة الكريمة وفق الاشتراطات والمعايير العالمية للصحة والسلامة.

لكنني مؤمن بأن عزيمة أهلها وإصرار أبنائها كفيلة بإعادة بنائها من جديد، لتنهض وتنافس كبريات المدن العالمية، بل وتتفوق عليها بإذن الله.

وهذا الطريق يتطلب الصبر والثبات، والجهد والعمل، من أبناءٍ يستحقون أن يُطلق عليهم لقب "المرابطين".

مع عمي بهاء أبو عمر وبجواري اخي عمر ابو اليمان

وبعد وداعٍ محمّل بالمشاعر، عدت إلى الفندق لألتقي بشقيق الروح، أبو نديم، قبل أن ننطلق معًا إلى زيارة أبناء ابن خالتي، المرحوم بشير دباغ. بشير… الرجل الذي كان يكبرني بستة أشهر فقط، تركته ذات يوم شابًا أعزبا، لأعود وأجد أن الدنيا قد أخذته إلى دار الآخرة، لكنه لم يرحل وحيدًا، فقد ترك خلفه أربعة رجال وعددًا من الأحفاد، امتدادًا لروحه وذكراه. هكذا هي الدنيا… تأخذ منا دون سابق إنذار، وتمنحنا الذكريات كعزاء مؤجل.

زيارة ابن عمتي واللقاء بابنة الأستاذ عبد الكريم فتال وافطار بعد إفطار

في صباح يوم الخميس، السادس من شباط ٢٠٢٥ انطلقنا مع نسمات الصباح الباكر، تمام الثامنة، نحو زيارة محمد، ابن عمتي نجاح، رحمها الله، لنلتقي به وبأسرته الكريمة.

كان لقاءً دافئًا ينبض بالحب والمودة، تخللته مائدة حلبية أصيلة، عامرة بكل ما تشتهيه الأنفس، من ألوان الطعام التي تحمل عبق التراث ونكهة الذكريات. لكن ما شدّني أكثر، طبقٌ لم تقع عيناي عليه منذ خمسة وأربعين عامًا… “دبس بطحينة”، أكلة الشتاء التي حملتني برائحتها وطعمها إلى زمن الطفولة البعيد.

جلسنا، نتحاور، نستعيد ذكريات الماضي والحاضر، نتذكر من رحلوا وتركوا بصماتهم في حياتنا. ذكرنا والدته الكريمة، الحنونة التي عندما اذكرها اقرن اسمها بكلمتي الحب والحنان ووالده الفاضل، الخطاط العظيم جميل مولوي، رحمه الله، الرجل الذي لم يكن مجرد خطاط، بل كان رمزًا لفنّ الخط العربي في سوريا، وقد خَطَّ المصحف الشريف كاملًا بيده المباركة.

كان اللقاء مزيجًا من الحنين، والاعتزاز، والشجن، بين دفء العائلة وعبق الذكريات التي لا تبهت مهما مرت عليها السنين.

ثم مررنا بعيادة اخي الدكتور قصي في حي الخالدية المقيم حاليا في المانيا

عدنا إلى الفندق للقاء ابنة العم هدى، ابنة الرجل الذي أعجز عن وصفه، العم عبد الكريم فتال، رحمه الله.

وما إن يُذكر هذا الاسم، حتى يجب أن أقف احترامًا وإجلالًا، فهو ليس مجرد قريب، بل كان ركنًا من أركان الخير، وسندًا لا يعوَّض لوالدي ووالدتي في غربتنا. رجلٌ لا أستطيع أن أوفيه حقه، ولا أن أرد له جميله، ولا حتى أن أعبر عن امتناني بما يكفي تجاهه أو تجاه أبنائه. مهما فعلت، ستظل مواقفه محفورة في القلب، شاهدة على النبل والوفاء.

كان عونًا، وسندًا، ومتَّكأً لوالدي، كما كان لوالدتي أيضًا، حتى في أشد الظروف. وكيف لا أعتزُّ به، وهو في نظري “عميد آل فتال”، الرجل الذي جسّد المعنى الحقيقي للنُبل والكرم.

أكرمني الله بلقائه قبل ثمانية عشر عامًا في مكة المكرمة، وكان لقاءً لا يُنسى، حيث انطلقنا في جولة إلى جدة، وتبادلنا الأحاديث التي كانت مزيجًا من الحكمة، والمتعة، والذكريات الثمينة. حديثه كان من النوع الذي يُنصت إليه بشغف، ويُحفر في الذاكرة، لأنه لا يُملّ ولا يُنسى.

واليوم، ألتقي بابنته الفاضلة هدى وزوجها الكريم، وسبطه الصغير، في لقاءٍ مميز، غمرني بالمحبة والتقدير والاهتمام بصلة الرحم. كانوا مثالًا للوفاء، وأبوا إلا أن يردّوا التحية بزيارة مماثلة.

وهنا، يقف القلم احترامًا لهم، عاجزًا عن التعبير عمّا يحمله القلب من امتنان ومودة.

بعدها انطلقنا في جولة لاصطحاب الأخ أبو هشام، صهر أبو العطا، والتوجه معًا نحو ساحة قلعة حلب، حيث لم يكن أمامنا سوى ركن السيارة في مكان قريب، ومتابعة الطريق سيرًا على الأقدام.

والغاية؟ الإفطار للمرة الثانية! نعم، إفطار فوق إفطار، وكأن شهيتنا لم تكتفِ بعد، ولكن كيف نرفض كرم حلب وجودها، حيث الطعام ليس مجرد وجبة، بل طقسٌ من طقوس المحبة والضيافة الأصيلة؟

وصلنا إلى هذا المنعطف الذي يجب ان ناخذه حيث قناص قسد بالمرصاد لمن يعبر تلك النقطة وتبعد حوالي مئات الأمتار فقط

وصلنا إلى هذا المنعطف الذي يجب ناخذه اما من يجهله فيكون قناص قسد له بالمرصاد المكان يبعد عن هذه الصورة اقل من مائة متر ، فسالت شقيق الروح ممازحا هل يتم قنص السائق ام من بجانب السائق فقال على الاغلب السائق ولكن احيانا من بجانبه ، فقلت مازال في احتمال معناها كوع.. الله يرضى عليك كوع ...

ولكن بفضل الله وكرمه لسنا من المكوعين ...

وضحكنا وتابعنا قيادة السيارة متفادين ذلك الطريق

وبعد أن ارتوينا من دفء اللقاء، اصطحبنا معنا الأخ الطيب “أبو هشام”، وانطلقنا في جولة تعانق الذاكرة والحنين.

كانت وجهتنا قلعة حلب الشامخة، أيقونة المدينة، وتاج تاريخها العريق…

مررنا أولاً من “باب الفرج”، حيث لا تزال الأرواح تتعلق بتفاصيله رغم ما مرّ عليه من تغيرات، ثم صعدنا “طلعة البنوك”، التي ما زالت تحتفظ بصخبها القديم، قبل أن نتابع السير نحو الجامع الكبير – الجامع الأموي – أحد أعرق مساجد الشام ومساجد التاريخ الذي بناه الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك.

لكن القلب انقبض حين رأينا أبوابه مغلقة… لا لصلاة، بل لأعمال الترميم.

فالمئذنة العريقة، التي طالما علت بالآذان فوق المدينة، قد هُدمت بالكامل، ودُمرت في سنوات الحرب، في مشهد يشبه اقتلاع الذاكرة من الجدران. وعادت من جديد والحمد لله، ورغم الوجع، لم تمت في حلب روح الأمل…

فبهمة أهلها الأوفياء، وبدعم من أصحاب الخير في الخارج، عادت المئذنة لتُبنى من جديد، حجراً فوق حجر، كما كانت، وربما أجمل…

ولا تزال أعمال الصيانة والترميم جارية، كأن المدينة تصرّ أن تنهض، مهما حاولوا إسكات صوتها.

في كل زاوية مررنا بها، كانت الذاكرة تهمس، وكانت حلب تروي حكاية صمودها… مدينة لا تنحني، حتى وإن انكسر شيء من مآذنها

وأنا أقف أمام الجامع الكبير، الجامع الأموي في حلب، يحضرني مشهد ما زال عالقًا في ذاكرتي، كغصّة لا تزول…

قصة الشيخ يوسف هنداوي – رحمه الله – الرجل الطيب، العالم المتواضع، والذي كان يُلقب بالفقيه الحنفي الصغير.

كان الشيخ يوسف قد عُيّن مديرًا لهذا الجامع العريق، الجامع الذي حمل تاريخ مدينة، وأصوات قرون من التكبير، والخشوع، والبكاء بين يدي الله…

وكان – كما عرفه من حوله – مخلصًا لدينه، غيورًا على حرمات الله، لا يسكت عن منكر، ولا يُجامل في الحق.

وذات يوم، دخل الشيخ المسجد كعادته، يجول بعينيه قلب المكان، فإذا به يُصعق بما رأى…

مجموعة من أزلام النظام، يجلسون في داخل المسجد… ومعهم زجاجات الخمر!

يضحكون، ويسكرون، وينتهكون حرمة بيت الله دون خوف أو وجل.

لم يحتمل الشيخ المشهد، ولم يسكت كما يفعل الجبناء…

تقدّم نحوهم بثبات، وقال كلمته بجرأة العالم الرباني:

“هذا لا يجوز… هذا المكان له حرمته، بيتٌ من بيوت الله لا يُدنّس!”

كلمة قالها، فقط كلمة، لكنها خرجت من قلب صادق، فكانت عندهم جريمة لا تُغتفر.

ومنذ ذلك اليوم… غاب الشيخ.

اختفى كما اختفى غيره، ممن قالوا كلمة حقّ في وجه الظلم، ولم يُعثر له على أثر، ولا حتى على جثمان.

رحل وهو في الستين من عمره، يعاني من مرض السكري، جسدًا أنهكه المرض… لكن قلبه بقي قويًا، نابضًا بالحق. رحمه الله رحمة واسعة…رحل بصمت، وترك لنا صوته، شاهداً على زمن طغى فيه الباطل، وأُسكت فيه الحق، لكنه أبى أن يسكت.

ويبقى الجامع الكبير شاهدًا على أمثاله…

رجال مرّوا من هنا، وتركوا أثرًا لا يُمحى، حتى لو غابوا عن العيون

تابعنا بالسيارة نحو القلعة… كانت تلوح أمامنا، شامخة كما عهدناها، لا يفصلنا عنها سوى مئة متر…

فاوقفنا السيارة وبعدها لا بد ان نمشي سيرا على الأقدام

كانت المسافة حقيقة مائة متر تقريبا

لكن بالنسبة لي، كانت المسافة تبدو كألف متر، أو أكثر.

كل خطوة كانت تحديًا، وكل متر عبورًا فوق وجعي…

كنت أمشي وثبًا وقفزًا على رجلٍ واحدة، أتفادى لمس الأرض بقدمي اليمنى، التي كلما حاولت الاستعانة بها، صرخت من الألم، وكأن مسمارًا يغرس في كل عظمة فيها.

اتكأت، رغم حيائي، على كتف الأخ “أبو هشام وهو يكبرني بأكثر من عشر سنوات .

كنت أشعر بالخجل، وأنا الذي اعتدت المشي بثبات ورشاقة، لكن الألم لا يعرف كبرياء، وقد أجبرني على التنازل، ولو قليلًا.

كل لحظة كنت أسألهم: “ شقد ضل؟ شقد بقي

فيجيبوني كمن يداري طفلًا: “قرّبنا، قرّبنا!”

لكنني كنت أرى الطريق يطول… ويمتد… وكأن القلعة تتراجع كلما اقتربنا منها.

وأخيرًا… وصلنا.

لا، لم نصل إلى القلعة بعد، بل توقّفنا عند أحد المطاعم القريبة منها،

نظر بعضنا إلى بعض، وابتسمنا كما لو أننا أنجزنا مغامرة عظيمة،

فدخلنا المطعم، وجلسنا نلتقط أنفاسنا ونفطر… للمرة الثانية، كعادتنا حين تأخذنا الذاكرة في جولات لا تعرف التوقيت.

الخبز الساخن، والزعتر الحلبي، وكوب الشاي الثقيل…والفول بالطحينة او الطحينة بالفول والفتة ووو

كلها كانت لذيذة أكثر من المعتاد، لأن خلف كل لقمة، كانت هناك معركة صغيرة انتصرنا فيها على الألم، ولو لبعض الوقت

في ضيافة أبي هشام وابنه

قلعة حلب الشامخة

بفضل الله بقيت حلب ورحل الاسد

جامع السلطانية مواجهة للقلعة حيث تم تدميره بالكامل. ويظهر ما تبقى من دمار القصر العدلي

هذا ما بقي من الثانوية الشرعية وجامعها جامع الخسروية

تم بناؤها في العهد العثماني

ما بقي من مدخل جامع الخسروية

وبعد أن انتهينا من تلك الاستراحة التي كانت أشبه بمحطة لالتقاط الأنفاس، ودّعنا الأخ العزيز “أبو هشام” بابتسامة امتنان، وقلوبنا تلهج له بالدعاء، فقد كان كتفًا وسندًا في لحظة تعب لن تُنسى.

جولة في حي البياضة

ثم بدأت فصلًا جديدًا من الرحلة، برفقة شقيق الروح، نادر أبو نديم…

رفيق الدرب والذاكرة، من تمشي معه فلا تحتاج للكلام، لأن النظرات تروي، والسكوت بينكما له لغة خاصة.

انطلقنا معًا حول قلعة حلب، نُحلّق حولها كما يطوف العاشق بمحبوبٍ غائب عاد إلى حضنه.

كنا نلتف حولها بخطى مثقلة بالحنين، نهمس للجدران، ونُسلّم على كل زاوية مررنا بها ذات يوم.

دخلنا من جهة “سبيل الحسبي”، ذلك الممر العتيق الذي يشبه قصيدة من الزمن القديم، إلى حي “البياضة”، حيث عبق التاريخ، ورائحة الحجر القديم، وأصوات الخطى التي ما زالت تسكن الأرصفة.

هذا الحي، الذي تعود جذوره إلى مئات السنين، لم يكن مجرد شارع أو مبانٍ حجرية… بل كان بيت الأجداد، وملعب الطفولة، ومسرح ذكرياتٍ لم تُمحَ رغم تراكم السنين. كنا نتمهل في المشي، نلامس الجدران وكأنها تعرفنا، نهمس لبعضنا: “هنا كنا نلعب… وهناك كان يسكن فلان… أتذكر هذه الزاوية؟ كانت لنا!”

كل حجر في “البياضة” كان يحكي، وكل ركن يفتح أبواب الذاكرة على مصراعيها. كانت رحلة قصيرة في الزمن… لكنها أطول من كل الرحلات، لأنها أعادتنا إلى قلوبنا يوم كانت طفولتنا نقية، وضحكاتنا صافية

دخلة حي البياضة

مدخل بيت الخال عطا حلاق رحمه الله

مدخل حمام البياضة الشهيرة وهدمت بالكامل

هنا كان مخبز البياضة الذي لم يبقى منه شيء

مدخل قبو النجارين ( النجيرين) المدخل آيل للسقوط ولذا تم تدعيمه

حي الجبيلة حيث تكمن الذكريات

واصلنا السير بالسيارة، لكن الشارع القديم كان يزداد ضيقًا كلما توغلنا أعمق في قلبه. الأزقة بحجارتها العتيقة، بدأت تهمس لنا بأن هذا المكان لا يُدخل إلا على الأقدام، كأنه يشترط على الزائر أن يدخل إليه بتواضع وحنين يعني نوقف السيارة ونتابع مشيا على الأقدام

أوقفنا السيارة على مضض، وترجلنا منها كما يترجل الحاج عن راحلته عند أبواب الحرم.

بدأنا نتابع المسير بين الجدران العتيقة، والمباني المهدمة والهواء هنا له نكهة أخرى… نكهة عمرها مئات السنين، مشبعة بالقصص والحكايات

توقفنا عند مدخل صغير كنا نطلق عليه طلعة جامع ابي ذر، بالكاد يلاحظه المارّ، لكنه بالنسبة لي كان بوابة إلى عالم آخر.

من هنا، يبدأ الطريق إلى “جامع أبي ذر” … ذلك المكان الذي لا يشبه غيره، لا في طابعه، ولا في قصته.

لم يكن مجرّد مسجد…بل كان مدرستي الروحية الأولى، حيث تعلّمت أولى معاني ديني، وهناك سجدت أولى سجداتي بخشوع، وارتعش قلبي لأول مرة حين سمعت آيات القرآن تتردد في جنباته بصوت أساتذة كرام معظمهم رحل إلى الله سبحانه وتعالى في مجازر سجن تدمر

جامع أبي ذر، لم يكن فقط مكانًا للعبادة… بل كان مأوى للروح، وساحة لتزكية النفس، ومنبعًا لنقاءٍ افتقدته كثيرًا بعد أن باعدتنا الأيام. وقفت عند مدخل الطريق، واستنشقت عبق الماضي…

هنا بدأت الحكاية، وها أنا أعود، لا لأرويها فقط، بل لأُحييها من جديد.

هنا كانت مدرسة النهضة الابتدائية ، ماهو ذنب هذه المدرسة ؟

نموذج من الأزقة القديمة وكنا نذكر امام كل بيت اسم العائلة باسمها كنا نعرف بعضنا جميعا كعائلة واحدة

وصلنا إلى آخر منعطف يؤدي إلى جامع حبيب الروح جامع ابي ذر وأنا أقفز على الرجل اليسرى

باب جامع آبي ذر

شعرت بغصة لعدم دخولي المسجد فاتفقنا ان نعود بالغد يوم الجمعة عسى ان يفتح الباب لنا، لكنه لم يكن يومًا للحزن، بل للفرح الذي لا ينتهي. أكملت طريقي مع ابن خالتي الحبيب إلى بيت خالتي الحبيبة أم محمد، رحمها الله.

آه يا خالتي… لم أعرفك إلا مبتسمة، صبورة، محتسبة، أمًّا عظيمة لثلاثة شهداء ارتقوا في تدمر الحمراء. كنتِ مثالاً للصبر والاحتساب، وها أنا اليوم أتجه إلى بيتك، لكن الزمن قد تغيّر، البيت الذي كان عامرًا بضحكاتك، بحديثك، بذكرياتنا، أصبح ملكًا لغيرك وانت رحلت إلى رب السماء إلى جنان الخلد باذن الله

وهذا البيت كان بيت جدتي زينب حلاق وترعرت والدتي رحمها الله فيه ايضا لم أستطع الرحيل دون أن أستنشق عبق الماضي، فاستأذنا أصحاب البيت الجدد، ودخلنا ، ليس فقط إلى المكان، بل إلى الذكريات، إلى الأيام الجميلة، إلى ذلك الدفء الذي لم يبرح الجدران أبدًا.

وفي الطابق السفلي، وجدنا الجيران القدامى، وجوه لم تتغير رغم مرور السنين، تبادلنا الذكريات وكأن الزمن لم يسرق منا شيئًا. كل لحظة في هذا اليوم كانت حياةً كاملة، لحظة فرح، لحظة شكر، لحظة شوق، لحظة حنين… وكأن الله أهداني فرصة أخرى لأعيش أجمل أيامي من جديد. ذكريات بين القبور وحديقة من نوع خاص

لم يكن مجرد بيت… كان عالمًا صغيرًا من الذكريات التي لا تُنسى، عالمًا تتداخل فيه البراءة مع الجدية، واللعب مع العبادة، والماضي مع الحاضر.

في كل يوم جمعة، بعد أن نختم جلستنا الأسبوعية عقب الصلاة، كانت أقدامنا تقودنا إلى هذا المكان كما لو كانت تعرف طريقها بنفسها. باب صغير كان يفتح لنا عالماً مختلفاً، باب يطل على حديقة من نوع خاص… لكنها لم تكن حديقة بأشجار وزهور، بل جبانة، مقبرة تحتضن أرواحًا رحلت، ونحن كنا نلهو بين شواهدها، نركض هنا وهناك، نضحك، نقفز، نختبئ خلف شواهد القبور كما لو كانت جدرانًا في ملعب طفولتنا.

إلى جانب المقبرة، كان هناك ركن صغير يحتضن بيت الدجاج والصيصان، وكأن الحياة والموت كانا يتجاوران في هذا المكان العجيب. أحيانًا كنا نجد فيه غنمة أو اثنتين، وكان مجرد وجودها يضفي على أجوائنا مزيدًا من المرح والبهجة.

لكن هذا البيت لم يكن مجرد مكان للعب، بل كان واحةً للقلب والروح. هنا، كان يجتمع الشباب الصالح، نلتقي على طاعة الله، نحيي لياليه بتلاوة القرآن، نتعلم أحكامه ونتدارس آياته، نعيش بين جدرانه روحانية خاصة، لا تضاهيها أي لحظة أخرى.

وفي هذا البيت، تختبئ الذكريات التي لو كتبت مجلدات عنها لما انتهت… هنا جلسنا، هنا ضحكنا، هنا خشعت قلوبنا، وهنا عرفنا قيمة الأخوّة والصحبة الصالحة. واليوم، وأنا أعود إليه، أشعر وكأن الماضي عاد ليحتضنني من جديد، وكأن تلك الذكريات لم تترك هذا المكان قط، بل كانت تنتظرني هنا، تمامًا كما تركتها.

عندما عدت إلى هذا المكان، لم أكن أبحث عن طريق… كنت أبحث عن زمن. عن تلك الصورة التي خبأتها ذاكرتي في صندوق خاص منذ أكثر من أربعين عامًا.

كنت أظن أنني سأجد كل شيء كما تركته، أن الزمان توقّف هنا احترامًا لطفولتي، لأسراري، لدموعي التي سقطت ذات مساء خلف هذا الجدار… لكنني كنت مخطئًا.

تمنيت لو أدفن حيا !!!

المشهد كان مختلفًا، المقبرة الصغيرة التي كانت جزءًا من طفولتي، والتي كنا نمرّ بها بحذر، ونقرأ الفاتحة على من فيها، حتى كنا نلهو ونلعب بين القبور ولا ندري ما نفعل، هذه المقبرة اختفت! تحولت إلى حديقة خضراء… جميلة لمن لا يعرف ما كان تحتها، وموجعة لمن كان له فيها عمرٌ وذكرى.

لم يبقَ منها سوى قبرٍ وحيد، كأنّه مرابطٌ وسط الأعشاب، شامخٌ كشاهدٍ صامت على ما كان هنا يومًا… على من كانوا هنا، ثم رحلوا بصمت، دون أن يبقى لهم أثر.

المقبرة المطلة على هكذا كانت !!!

تسمرتُ أمامه، وقلبي يهمس:

“أين ذهبوا؟ لماذا أُزيلت قبورهم؟ من سمح للزمن أن يعبث بهذه الذكريات؟”

لكن الرياح كانت أسرع من إجابتي… بعثرت الأسئلة، وذهبت بها إلى حيث لا رجعة.

أغمضت عيني، واستحضرت المشهد القديم، كأنني أُعيد تشغيل شريط الذكرى من أوله.

كان ذلك قبل ٤٤ سنة وثلاثة أشهر… كان آخر يوم لي في هذا البيت.

رأيت اولاد خالتي يحفرون قبرا ، لم يكن يحفر قبرًا لإنسان، بل لكتاب! أجل، كان يدفن بين التراب نسخة من “في ظلال القرآن”، ذلك التفسير العظيم الذي تحوّل امتلاكه إلى تهمة يعاقب عليها بالإعدام.

تأملت الحفرة، وشعرت وكأننا ندفن النور بيدينا.

تمنيت حينها لو استطعت أن أختبئ بين تلك الصفحات، أن أتنفس من خلال خرطوم مدفون تحت التراب، فقط لأتجنّب بطش عصابة جعلت من العلم جريمة، ومن القرآن خطرًا، ومن النور عدوًا.

وفي هذا البيت… بدأت القصة المفصلية التي غيّرت مسار حياتي.

كان يومها بعد هروبي من ثانوية المأمون الذي ذكرته سابقا من نافذه الحمام حيث توجهت مباشرة إلى جامع أبي ذر والتقيت بعد صلاة المغرب، وقد تملّكني الخوف، والتعب، والارتباك التقيت بأستاذي ومرشدي… أبو عبد الله محمد وليد حردان – رحمه الله – الرجل الذي علمني الثبات والمحبة ومعنى التضحية والإخلاص في القول والعمل كان نعم القدوة في التضحية رحمه الله أخبرته عما حدث معي و كيف هربت عسى أن يرشدني إلى حلا لما أنا فيه .

فقال لي إن شيخنا الشيخ أبو النصر رحمه الله مسافرًا ( وتبين لي لاحقا أنها بداية تواريه عن الأنظار) ثم همس لي ان شقيق الشيخ موجود هنا وسوف أستشيره و أخبرك.

استشار شقيق الشيخ الذي كان جالسًا في الليوان في جامع أبي ذر، وبعد دقائق خرج من الليوان وقال لي: " لقد أخطأت بهروبك … سلّم نفسك، وأخبرهم أنك مجرد طالب، لا علاقة لك بالسياسة، أنت فقط تصلي وتحضر الدروس الدينية العامة حصرا ولا تتكلم عن الدروس الخاصة مطلقا.

عدت إلى البيت الذي أقف فيه الآن، وأحمل قلبي في يدي.

فتح لي ابن خالتي مصطفى رحمه الله – الذي أُعدم لاحقًا في سجن تدمر – وأخبرته بالقصة.

وافق رأيه ما قاله شقيق الشيخ لي وكان يرى أن النجاة بالتسليم، لا بالهروب.

لكن في المجلس، كان هناك رجل آخر حيث كان الأخ خلدون مقيد رحمه الله الذي سمع القصة كاملة، ثم نظر إليّ بعينين صادقتين وقال: "إياك أن تسلّم نفسك… هذا النظام مجرم. اهرب من البلد، افعل أي شيء، لكن لا تسلّم نفسك اسأل مجرب في هذا فأنا عشت ثلاثة شهور في سجونهم وأعلم تماما قسوة ذلك ، فإن يومًا واحدًا في سجون الأسد يعدل ألف سنة من العذاب. ومن ذاق عرف "

كلماته كانت كأنها تُغرس في قلبي، لم أنسها أبدًا. ومنذ تلك اللحظة، تغيّر كل شيء… اخترت الهروب، لا الجحيم في سجون الأسد

نظرت بعدها إلى القبر الذي دُفنت فيه الكتب…وتمنّيت لو كنت أنا من يُدفن هناك، بين أوراق “في ظلال القرآن”، أكون حرفًا من كلماته، سطرًا من تفسيره، أتنفّس عبر معانيه… ولا أواجه ذلك الوحش الذي كان يتغذّى على أرواحنا، ويصنع من دمائنا جدران سجونه وبكيت صامتا واقفا أمام القبر لا أحسن التصرف ولم أدر ما أفعل وكنت في السابعة عشر من عمري وفي الصف الثاني الثانوي.

بعد لحظات من الحيرة والقلق، جاءني ابن خالتي مصطفى، رحمه الله، بعينين تشعان جدية وحزنًا. نظر إليّ وقال: “ماذا قررت؟ هل استخرت الله؟” أجبته بصوت متردد تحاصره دموعي: "لن أُسلّم نفسي." هزّ رأسه بأسى، ثم قال: “لا يمكنك أن تبقى في هذا البيت، المداهمة متوقعة، وغالبًا ما تأتي في الثلث الأخير من الليل… وأنا نفسي لن أبيت فيه الليلة.

ارتجف قلبي، وسألته: “ما الذي تنصحني به؟” قال: “اذهب إلى بيت عمتك أم محمد، واقضِ ليلتك هناك، وإذا حدث تفتيش ليلي، فاختبئ في البئر الموجود في فناء البيت، ثم نُدبّر أمر سفرك.

كان الليل قد أسدل ستاره حين توجهت إلى بيت عمتي، طرقت الباب بخوف، ودخلت وأنا أحمل على كتفي أثقال الدنيا. شرحت لهم ما حلّ بي، وقلت إنني إن اضطررت فسأختبئ في البئر. رحّبوا بي، لكنني شعرت بالحزن في عيني عمتي، وكأنها تعتذر دون كلمات.

كان عمي أبو عمر في زيارة عندهم، فلما رأى حالي، أخذني في الصباح الباكر سيرًا على الأقدام والقلق حتى أوصلني إلى مصنع والدي، رحمه الله، في حي الكلاسة، حيث كانت أرض الصبحان تحتضن ذاك المكان. دخلت المصنع، وشعرت فيه بأمان افتقدته، فاتخذته مقرًا لي حيث أنطلق منه وأعود اليه حتى موعد مغادرتي لوطني الحبيب.

ولم تمضِ أيام حتى انضم إليّ ابن خالتي نادر، شقيق الروح، ننام معًا في ذلك المصنع، ونقتسم الخبز والخوف والذكريات… كم من ليالٍ حفرت فينا وجع الفقد، وكم من لحظة تمنينا لو توقف الزمن قبل أن نُجبر على الرحيل.

منظر من سطح البيت يطل على قلعة حلب الشامخة

كانت هنا مقبرة

لقاء الأخ الحبيب حسام السباعي وزيارة جامع الزكي

بعد تلك الزيارة الممزوجة بوجع الذكريات وجمال العودة، خرجت من المكان وأنا أحمل في قلبي حزناً نديّاً وأملاً كبيراً. كانت تلك اللحظات تذكيراً مريراً بما مضى، وفرحاً دفيناً بأننا عدنا إلى بلادنا أعزاء، بفضل الله وحده، دون أن نركع لبطش العصابات الأسدية، ودون أن نبيع كرامتنا على أعتابهم.

وفي زحمة المشاعر، كان قلبي على موعد مع لقاءٍ من نوع آخر، لقاءٍ يضيء الروح.

لقاء مع أخٍ كريم، جمعني الله به في كندا، وعرفته هناك رجلاً بألف… في عطائه، في صدقه، في همّته التي لا تهدأ.

هو الحبيب حسام السباعي – أبو حذيفة، أبو الطيب – من مدينة حمص العدية، المدينة التي تُنبت الرجال كما تُنبت الأرض قمحها. رجل عُرف بين الناس بخدماته الاجتماعية، بصدق فعله، ونقاء سريرته، وخاصة بتواضعه و بطيبة قلبه. واليوم… هو في طريقه قادم إلى حلب.

قسّم زيارته إلى قسمين؛ كان الأول لصلة الرحم، حيث زار خالته المقيمة في حلب، وفاءً لها، وحياءً من تقصير السنين، وطاعةً لله عز وجل. أما القسم الثاني، فخصّصه لزيارة مسجد الزكي في حي باب النصر، ذلك المسجد الذي شرُف يومًا بأن كان منبره بيد الشيخ المجاهد محمد الحجار – رحمه الله – العالم الرباني الذي قدّم ثلاثة من أبنائه شهداء في سبيل الله خلال سنوات المحنة في الثمانينات: صفوح، وأسامة، ويمان… رحمهم الله جميعًا.

وتحضرني هنا قصة مؤلمة، لا تغيب عن الذاكرة، ففي أحد الأيام، اتصل المجرم عمر حميدة، مدير فرع أمن الدولة في حلب آنذاك، بالشيخ الحجار، وقال له بكل برود: "أحضر ابنك يمان، خمس دقائق فقط، لسؤال روتيني."

بثقة الأب وطمأنينة القلب، اصطحب الشيخ ابنه يمان، وذهب به إلى الفرع بنفسه، وسلّمه بيده. انتظر الشيخ خارجًا، دقيقة تلو الأخرى… مضت ساعة، وساعتان، ولم يخرج يمان. اقترب منه أحد العناصر وقال له بكل برود: شيخي… لا تنتظر، متى ما خلص، نوصلو لعندك… اتيسر." وما عاد يمان…

كان يمان – رحمه الله – أقرب أبناء الشيخ إلى قلبه، لما عرف عنه من التزام وتفوّق وأدب، وكان الشيخ يعلّق عليه آماله ليكون خليفته في العلم والدعوة. لذلك، لم يكن فقده فقدَ ابن فقط، بل فقدَ امتداد روحي ورسالي.

سنوات مضت…نعم… إلى اليوم، لم تنتهِ "الخمسة دقائق"، ويظل يمان في عداد المفقودين، مع من غابوا في مجازر تدمر الحمراء.

عرفتُ يمان عن قرب، وكنا في حلقة علمية واحدة في مرحلة الصف الثاني الإعدادي، عند الأستاذ أبو عبد الله حردان.

كنا ندرس الفقه الحنفي من كتب الشيخ أحمد عز الدين البيانوني، رحمه الله ، وكان يمان يحضر معنا باستمرار، رغم أنه نشأ وتفقه على مذهب الإمام الشافعي، الذي ورثه عن والده. وكان كلما تعلمنا مسألة فقهية، يقارنها بحكمها في المذهب الشافعي، فيغني بذلك معارفنا، ويزيد من فهمنا واتساع أفقنا العلمي. كان يمان علَمًا صغيرًا، سابقًا لسنّه في أدبه وفهمه، رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به في مستقر رحمته.

كان الأخ أبو حذيفة من المحبين الصادقين للشيخ محمد الحجار، من المريدين الذين تأثروا بسيرته ووقفاته، وكان الشيخ الحجار رحمه الله قد دُفن في بقيع المدينة المنورة، حيث الراحة الأبدية لعباد الله الصالحين.

التقينا في حي باب النصر، ومضيت معه دون أن أُظهر له ما بي من ألم… أخفيت كسر قدمي عنه، لا شفقةً على نفسي، بل حرصًا على لحظة لقائي به. كنت أريد أن أكون معه بكلي، ألا يُشغلني شيء عن هذا اللقاء المبارك.

وصلنا المسجد، وأكرمنا الله بصلاة العصر فيه، سكينةٌ سرت في عروقي كأنها بلسم على الجراح.

كما اذكر عندما كنت في الصف الثامن احضر الحلقة العلمية الأسبوعية في هذا المسجد بمعية استاذنا ابو عبد الله محمد وليد حردان رحمه الله شهيد تدمر

بعد الصلاة، وقف أبو حذيفة وسجّل كلمة مؤثرة، شريطًا من الشجن والوفاء، فيه رثاء للشيخ محمد الحجار، لم يُخلِه من دمعة وفاء، ولم تُفلت منه الكلمات إلا وفيها الحنين والشكر والاعتراف بفضل هذا الشيخ الجليل. ثم دخلنا غرفة الشيخ… مكانه، مصلاه، كتبه، كأنها لا تزال تنتظره.

ألقى أبو حذيفة هناك كلمة عذبة، تحدّث فيها عن الشيخ وتاريخه، عن عبادته، عن خلوته مع الله، عن بكائه بين الركعات، عن تلك الليالي التي لا يُطيقها إلا قلبٌ اختاره الله. كلمة لم تكن رائعة فحسب، بل كانت نبعاً صافياً من الحب والولاء…

وكانت تلك اللحظات من أغلى ما مرّ عليّ في رحلتي… جمعت فيها وفاء الصادقين، وعبق الماضين، ونور العائدين.

في غرفة الشيخ محمد الحجار رحمه الله في جامع الزكي في حلب

لمّا حان وقت الوداع، نظرت إليه وقلت: “لو تُطيل الجلوس قليلاً… نكسبك على مائدة الغداء، وتكتمل هذه البركة بلقمة تجمع القلوب.”

لكنّه اعتذر بلطف، وملامحه كانت تعتذر قبله، قال لي: “أريد أن أعود إلى حمص قبل غروب الشمس، فثمة أمور تنتظرني هناك، ولا أحب أن أتأخر.”

تمنّيت لو تطول زيارته أكثر… فوجوده كان نسمة طيبة وسط زحام الأيام، لكنه مضى، وترك أثرًا لا يُمحى.

حمص… تلك المدينة الصامدة، ومساجدها العامرة، شاهدة له لا عليه، تهمس باسمه في دعاء عابر، وفي ركن منسيّ.

كل من عرفه هناك يشهد على همّته، على خدماته، على طيب أثره.

أسأل الله أن يحفظه، ويبارك له في عمره، ويمدّه بالصحة والعافية، ويكتب له القبول في الأرض والسماء

محراب ومنبر جامع الزكي / جامع الشيخ محمد الحجار نزيل البقيع رحمه الله

ساحة الجامع ويظهر المحراب الخارجي حيث كان يصلي رحمه الله في هذا المحراب في فصل الصيف

لقاء العائلة… ووداع بطعم الحب والكرم الحلبي

بعد يومٍ غمرني بالمشاعر، واكتظّ بالذكريات المتأرجحة بين الفرح والألم، افترقت عن شقيق الروح نادر، لأكمل المساء بلقاء آخر لا يقل حرارة: زيارة إلى بيت عمّتي الغالية حسناء.

ذهبت لأودّعها قبل الرحيل، ولأغتسل بدفء العائلة من تعب الأيام، فاستقبلتني بابتسامتها التي لم تغيّرها السنين، وبجانبها جلست ابنتها رشا – حفظها الله – وعمّتي ملك مع بناتها، وكذلك ابنة عمّتي الحنونة رحاب… كانت الجلسة مزيجًا من الحنين والاطمئنان، كأن الزمن عاد بي إلى أيام كنت فيها أحد أطفال هذا البيت.

وكما جرت العادة في بيوت أهلي، لا يُمكن أن تمرّ زيارة دون مائدة تُفرش بكل الحب… وبكل ما تشتهيه النفس.

كنت مترددًا في داخلي، لا أريد أن أكون عبئًا، أو أثقل على أحد… لكنني نسيت أنني في حلب! حيث يُحرجك الكرم قبل أن يُدهشك، وحيث يُعتبر الامتناع عن العشاء نوعًا من الجفاء.

ويا لها من مائدة!

مشهدٌ لا يُنسى… كأننا في مصنع للفرح.

قرص اللحم بعجين لم ينتهِ بعد، حتى يُستبدل بآخر، ومعه الكُبّة الساخنة، ثم اليبرق الملفوف بعناية وكأن يدًا أمينة تحاكي فيه طقوس الحب.

كل طبق يحمل عبقًا من الذاكرة، وطعماً من الروح، وكأنّ المائدة نفسها تُصرّ على ألا أرحل قبل أن أمتلئ امتنانًا وفرحًا.

أظن – بلا مبالغة – أن وزني زاد في هذا الأسبوع أكثر من عشرة كيلوغرامات… لكنه ثِقلٌ جميل، لا أستبدله بخفّة العالم.

وبين الأحاديث، والضحكات، والدموع التي حاولت أن أُخفيها، كان قلبي يتمزق على فراقهم، على لحظاتٍ لا تُشترى، ولا تُعوّض، ولا تُنسى.

حين حان وقت الوداع، عُدت إلى الفندق أتهيّأ لرحلة العودة… عودة؟ أيّ عودة؟

لا أستطيع أن أقول: “أعود إلى بلدي”… فرغم أنني مكثت هناك أربعًا وعشرين سنة، وأحمل جنسيتها… إلا أن بلدي الحقيقي هنا.

بلدي هو هذا التراب الذي تربّيت عليه، وهذه الأبواب التي ودّعتني بمحبة، وهذه الوجوه التي ما زالت تشبه وجه أمي.

أنا عائد إلى بلد المهجر… لكن وطني؟ وطني هو حلب.

حلب هي فخري… حلب هي روحي… حلب هي وجعي وفرحي…

بالأمسِ كان وداع الأحبة، ودموعُ الفراق أثقل من أن تُقال… ودّعتُ عمّاتي، وودّعتُ أخي أبا اليمان، العائد إلى تركيا، وفي كل وداعٍ أترك شيئًا من قلبي، قطعةً لا تعود، قطعةً تُسحب روحي معها شيئًا فشيئًا.

هكذا علمتنا الدنيا… لقاءٌ يتبعه فراق، وكم من لقاءٍ ننتظره بفرح، ويختبئ في طياته ألمُ الرحيل.

الدخول الى جامعي الحبيب، جامع أبي ذر، جامع روح الروح

في صباح الجمعة… السابع من شباط…كان ذلك الصباح الأخير لي في حلب، لكنه لم يكن يوماً عادياً… بل بداية فصلٍ مؤلم من حكاية الوداع. خطتي أن أتابع إلى دمشق، أن أبيت هناك استعدادًا للرحيل، لكن قلبي كان يصرخ… هناك قلوب لم أودعها، وأماكن لم أزرها، وأحبة ما زالوا ينتظرون لحظة أخرى من اللقاء.

خرجتُ من الفندق كما يخرج من يعرف أنه لا عودة قريبة له، وكل خطوة كنت أخطوها كانت تنهش من قلبي تنهيدة… أمرُّ على الأرحام بابًا بعد باب، وعيناي لا تعرفان كيف تغلقان المشهد الأخير… كل وداع كان كالسهم… وكل وعد بـ "سأعود" كان شبيهًا بوعدٍ خائف من الخذلان.

لكن من قال إن الوداع يُشبع القلب؟ من ودّعتهم كانت أعينهم تستصرخ لحظةً أخرى… زيارةً أخرى… نظرةً أخيرة، كأننا جميعًا كنا نحاول أن نختلس من الزمن دقائقه، أن نحبس اللحظة من الانزلاق، أن نوقف الألم عن القدوم.

بعد وداع الأهل، كان لا بد من وجهتي الأخيرة… جامع أبي ذر. رفيقي في الرحلة، شقيق الروح، كان بجانبي، وأنا أجرّ قدمي اليمنى المنهكة المكسورة ، حتى بلغنا باب الحديد… هناك نُصبت درجات جديدة لمنع السيارات من العبور، فتركنا السيارة بجوار بائع الحلاوة، ومشينا… والوجع يحادث كل عصب في جسدي.

كانت هذه المحاولة الثانية لدخول الجامع. وصلنا… والقلب يخفق كأنها المرة الأولى. الباب مغلق. طرقتُه… انتظرت… أعدت الطرق… وأخيرًا، فُتح الباب. شابٌ وقف يتأملنا باستغراب، وكأننا دخلاء على بيتٍ كان لنا بالأمس القريب.

همستُ برجاء: جئتُ من كندا… خصيصًا لأدخل هذا المسجد… نشأتُ فيه، هو قطعة من روحي…"وبجانبي ابن خالتي يرافقني… قال الشاب: لحظة… ثم اختفى. ولحظاتُ الانتظار كانت دهرًا… عاد ومعه شيخ وقور، لحيةٌ بيضاء تشبه شمس الفجر، قلت له ما قلت، فأومأ برأسه: تفضّلوا….

دخلنا، ولكن ما رأيتُه… لم يكن ما انتظرت.

الخراب… السكون… الغبار. المكان الذي كان حيًّا، مليئًا بالأنفاس، ضاجًا بالحياة… بات صامتًا كالمقابر.

كل جدار يهمس بالألم، كل حجرٍ يبكي.

وركضت… نسيت قدمي، نسيت عرجي، صرتُ طفلًا عاد إلى بيته بعد غيابٍ في العاصفة.

هنا الجامع… جامع أبي ذر.

وقفتُ في القبلة… أتنفس الذكرى، أتلمّس الأرواح التي كانت تملأ المكان:

هنا كان يجلس أبو العفاف عبد القادر مهروسة، وهنا أبو عبد الله وليد حردان، وهنا أبو الكمال عبد الفتاح فتوح، وهنا أبو حامد زهير قسطلي، وهنا أبو الغيث نائل شاويش، وهنا على العتبة يقف خلدون مقيد ووضاح سلحدار، وهناك الزاوية التي كان يقف فيها أبو الخير عمر مدراتي. رحمهم الله جميعا.