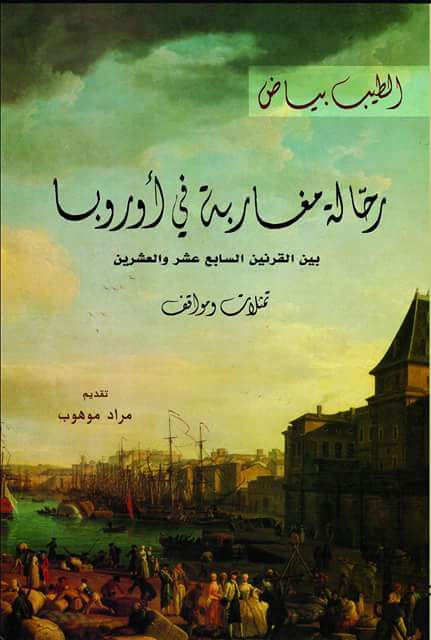

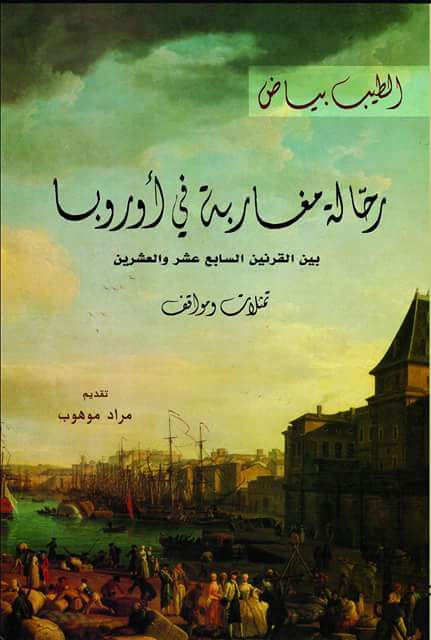

صدر للمؤرخ الطيب بياض مؤلَّف حول سفريات المغاربة إلى أوروبا خلال المرحلة الواقعة ما بين 1611 و1922. ويندرج هذا العمل، الذي قدَّم له الباحث اللِّساني مراد موهوب، ضمن التراكم المعرفي الذي حصل، منذ ما يقرب من عشرين سنة، في مجال البحث والتأليف والتحقيق حول رحلات لسفراء أو لأعضاء في وفدٍ سفاري إلى ديار أوروبا الغربية، وخاصة فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا. ففي أواسط التسعينيات من القرن الماضي، كانت قد صدرت أعمال لكل من عبد المجيد القدوري “سفراء مغاربة في أوروبا: في الوعي بالتفاوت” (1995)، وسعيد بنسعيد العلوي “أوروبا في مرآة الرحلة: صورة الآخر في أدب الرحلة المغربية المعاصرة” (1995)، وخالد بن الصغير وسوزان ميلار “صدفة اللقاء مع الجديد: رحلة الصفار إلى فرنسا” (1995).

وفي مطلع القرن الحالي، رأت النور أعمال أخرى جمعت بين التحقيق والدراسة، منها “الرحلة التتويجية إلى عاصمة البلاد الإنجليزية” التي حققها عبد الرحيم المودن (2003)، و”إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار” الذي حققه عز المغرب معنينو (2004)، و”رحلة الوزير في افتكاك الأسير” التي اعتنى بدراستها وتحقيقها عبد الرحيم بنحادة تحت عنوان “سفير مغربي في مدريد في نهاية القرن السابع عشر” (2005).

وتكمن الإضافة النوعية للكتاب، موضوع هذه الورقة، في المقاربة المقترحة. استطاع الطيب بياض، بفضل أسلوبه في الكتابة، الجامع بين صرامة الأكاديمي وسخاء الأديب، أن يقدم عملا مشهديا يجذب القارئ ويشد انتباهه. قدَّم الأشخاص، عرَّف بهم، ذكر سياقات رحلاتهم، استعرض أقوالهم، وذيَّل كل فصل بفقرة من كتاباتهم. بين التاريخ والأدب، قد يصعب تصنيف جنس هذا الكتاب. لولا السياقات الزمنية المضبوطة لاعتقد القارئ أن صاحب الكتاب أديب مهتم بالمتن الرحلي.

يمكِّن الكتابُ القارئَ من تتبع الفصول المقترحة وفقا لعناوين المؤلَّفات التي كتبها الرحالة والسفراء، تتبعا في الزمان وفي المكان، ويضعه في صورة الأشياء بأفكار واضحة، وبناءات تعبيرية جميلة، وتحليل هادئ. وهو بذلك، ينقله نقلا سلسا من تجربة إلى أخرى، ومن موقف إلى آخر. وبمعنى ثانٍ، يوضب الطيب بياض فقراته توضيبا فنيا. فالمشاهد والمواقف تبدو متحركة، من حيث تعاقب الرحلات وتعدد السياقات، السياسية والدبلوماسية. لكنها تتداخل مع بعضها البعض، في نهاية المطاف، في نوع من التصوير الجمالي، ليتخذ العمل شكل لوحة واحدة، من حيث ثبات المواقف وتحجر العقليات. يتغير اللون قليلا، مع رحلات بداية القرن العشرين، إذ نلحظ تبدلا ملموسا في المواقف اتجاه حضارة الإفرنج، أي الاعتراف بالآخر، بل وحتى “تمثل الذات بطعم المرارة”. لكن اللوحة كانت قد رُسمت منذ مطلع القرن السابع عشر، وترسَّبت فيها ألوانٌ قاتمةٌ حدّ السواد.

يبدأ الكاتبُ كتابَه بقولة لمحمد الصفار مقتطفة من رحلته إلى فرنسا (1845-1846): ومضوا وتركوا قلوبنا تشتعل نارا، لما رأينا من قلوبهم وضبطهم وحزمهم وحسن ترتيبهم، ووضعهم كل شيء في محله، مع ضعف الإسلام وانحلال قوته واختلال أمر أهله. فما أحزمهم وما أشد استعدادهم، وما أتقن أمورهم وأضبط قوانينهم. وما أقدرهم على الحروب وما أقواهم على عدوهم، ولا بقلوب ولا بشجاعة ولا بغيرة دين، إنما ذلك بنظامهم العجيب وضبطهم الغريب، واتباع قوانينهم التي هي عندهم لا تنخرم”.

تشكل هذه الحُرقة منعطفا بالغ الأهمية في النظرة إلى الأوروبيين. فالجيش المخزني كان قد انهزم في معركة إيسلي أمام الجيش الفرنسي المكوَّن تكوينا حديثا في أكاديميات نابوليون، وبالتالي بدأت تخفت شيئا فشيئا نبرة التعالي، وتتبخر أحلام استرجاع الأندلس، وتتلاشى أطلال معركة وادي المخازن التي جعلت المغاربة يسبحون في وهم التفوق على الإفرنج لما يزيد عن قرنين. كان زمن الصولة قد ولَّى إلى غير رجعة. لكن الاستفاقة كانت قد تطلبت وقتا طويلا.

وتبرز نظرةُ التعالي هذه، أو ما أسماه الكاتب بِـــ “الاعتزاز بالنفس وتضخم الأنا”، ومظاهرُ التقليل من شأن الأوروبيين، في الشتائم والتوصيفات القدحية الكثيرة التي تحبل بها النصوص الرحلية، من قبيل “الكفرة.. قبَّحهم الله”. كما تظهر في نعت أخلاقياتهم بـِ “الإشراك والكفريات الفظيعة”. كان السفير ابن عثمان المكناسي قد نعت ملك إسبانيا كارلوس الثالث بـِـ “الطاغية”، وتكلم عن البابا بيوس السادس بعبارة “أخزاه الله”، وأنه “إذا مات كَبْكَب في الجحيم وتجرَّع الحميم”.

وفي سرد رحلي آخر نقرأ هذا اللعن للإنجليز: “اللهم أحص القوم الكافرين عددا، وشتتهم بددا ولا تبق منهم أحدا”. يتعلق الأمر بأبي الجمال الفاسي، عضو البعثة السفارية إلى إنجلترا عام 1860. وما يثير الانتباه في “رحلته الإبريزية إلى الديار الإنجليزية” هو تمثله لمظاهر الحداثة، وهو المحكوم بمرجعية فقهية لم تتحرر بعد من نسق القرون الوسطى. ففي فقرة تحت عنوان “الدنيا للنصارى والآخرة للمسلمين”، يرى الطيب بياض أن صاحب الرحلة كان “يجد في الدين الإكسير المداوي من كل نقص وشعور بالدونية والعجز، أمام التراكم الحضاري والتطور الصناعي والتقني الذي عرفته أوروبا في القرن التاسع عشر”. يصف أبو الجمال التقنيات الحديثة، ويخلص إلى القول: “قال بعض العلماء إن النصارى حُرموا جنة الآخرة، فأعطاهم الله جنة الدنيا بستانا متصلا من البحر المحيط بالأندلس إلى خليج قسطنطينية”.

ومن جهة أخرى، لم تخرج التوصيفات الواردة في متون الرحلات، عن إطار الانبهار والدهشة حينا، واستحسان بعض التنظيمات والمستحدثات حينا آخر. إذا استثنينا قيمة هذه الكتابات الأدبية، لم يكن للسفريات التي بعثها المخزن إلى أوروبا وقع يذكر على البلاد، في ناحية من النواحي، سياسيةً كانت أو غير سياسية.

وتغري مواقف الرحالة المغاربة بإحداث تقاطعات مع رحالة فرنسيين وإنجليز زاروا المغرب، وأنتجوا، من جهتهم، سُرودا رحلية لا تخلو من أهمية، من حيث الفهم والتصور. هنا، تتجلى فائدة المقارنة بين هؤلاء وأولئك، خاصة إذا سلطنا الضوء على مرحلة بعينها، كالقرن الثامن عشر، عصر الأنوار في أوروبا.

اكتفى الباشدور ابن عثمان في “الإكسير في فكاك الأسير” (1779) بتدوين مشاهدات أفقية، انطباعية في معظم الأحيان، ومليئة بالأحكام. ومن ثم، لم يكن لهذه الانطباعات والأحكام محل من الإعراب في مرحلة كانت فيها الهوة قد اتسعت بين عالمين متفاوتين تفاوتا صارخا. فرجال أوروبا كانوا، في هذا العصر، قد حققوا ثورة مجيدة في إنجلترا، أرست دعائم نظام دستوري برلماني، وأنجبوا فلسفة سياسية أسست للحرية، والمساواة المدنية، وسيادة الأمة، مع جون لوك، وفولتير، ومونتيسكيو، وروسُّو، وأبدعوا في فرنسا الأنسيكلوبيديا (المعجم العقلاني للعلوم والفنون والمهن) مع دونيس ديدرو وجان دالمبير، وأنشأوا صالونات أدبية وصحف سياسية. وبكلمة واحدة، خلقوا عالَما على أتم الاستعداد لاكتساح باقي العوالم بأنياب نحتتها الرأسمالية وقواعد العلم.

وفي مقابل رحلات المغاربة الانطباعية، كانت رحلات الأوروبيين عقلانية. ولذلك، كان لها وقع كبير في تحديد سياسة أمم أوروبا إزاء المغرب. القنصل الفرنسي لويس شينيه، مثلا، الذي أقام بالرباط ما بين 1767 و1782، سجل ملاحظات نفعية ونشرها في ثلاثة مجلدات تحت عنوان “مباحث تاريخية حول المغاربة” (1787). صحيح أن هذا الكتاب لا يخلو من مسبقات تمس تقاليد المغاربة ومعتقداتهم، لكن قيمته أكيدة، لأنه وفَّر لفرنسا أداة لفهم المغرب فهما عموديا، من حيث بنياته، الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. فقد تنبَّه للتضاريس، والثروات الطبيعية، والتقنيات، وطرق خدمة الأرض، والحرف، والأسواق، والأسعار، وتنظيمات القبائل، والعلاقات الاجتماعية، وشكل السلطة، ومظاهر الحياة اليومية، ومستوى التعليم والمعارف.

بطبيعة الحال، لم يكن نص لويس شينيه فريدا. فقد سبقته كتابات عدَّة بقلم عدد من السفراء والقناصلة والتجار والأسرى، من فرنسا وإنجلترا وبلدان أوروبية أخرى، وتلته نصوص من نفس الجنس، في مقدمتها نص شارل دوفوكو، “استكشاف المغرب” (1888). وكلها مراجع أساسية، ذات فائدة عَمَلية، اعتمدها الفرنسيون في فهم المغرب تمهيدا لبسط الهيمنة على البلاد.

ويظهر هذا التفاوت بين بلد تستند معرفته على الانطباع، وبلد يسعى إلى فهم الأشياء فهما حسابيا وعَمَليا، في هذا الحوار الوارد في الكتاب، والذي جرى بين السفير المغربي محمد بنسعيد السلاوي ووزير البحر الفرنسي، عام1866: “ثم سألنا عن عدد الآدمى الذي يكون في المغرب. فأجبناه بأنه كثير ولا حقيقة عندنا بعدده. فسألنا: هل عندنا عساكر وكم عدده؟ فأجبناه بأن العسكر عندنا ولم ندر عدده أيضا”.

هذه هي الثقافة المغربية في عصر ما قبل الحداثة. انطباعية. تضخيمية أو تقزيمية. ثقافة قدسية، مرتبطة بالدين وغارقة في الموروث. ثقافة ماضوية. ثقافة تعيد إنتاج الماضي، ولا ترى في الحاضر سوى صورة مشوهة من هذا الماضي، ولذلك لا مستقبل إلا باسترجاع نقاء الماضي. وهذا الفهم، في عقلية مثقفي هذا العصر، هو فهم كلي لا يتجزأ. عندما وصف أبو الجمال الفاسي، في رحلته الإنجليزية، سنة 1860 “البابور العظيم” الذي سافر به إلى “اكريت ابريطن” قال: “هذا المركب يسمى بابور فركطة لعظمه… واسم رئيسه بلغتهم كبْطن شلص يوراط. وهذا الرئيس، مع كفره، تعجبنا من إحسانه، وحسن شيمه وأدبه، ومساعدته لنا وملاطفته، وددنا أن لو كان مسلما”. كان من الصعب على الرحالة المغاربة، وهم يحملون في أذهانهم “السيف الأشهر على كل من كفر”، كما جاء عند أفوقاي، أن يستوعبوا واقعا أساسيا، كون أن تقدم أوروبا حصل عبر التحرر من قبضة الدين.

في نهاية هذه الورقة، أقول: ربما يأتي يوم ينهل فيه أحد السينمائيين المغاربة الشباب، من ذوي التكوين المتين، من تاريخ هذه الثقافة التقليدية، فيتحفنا بفيلم حول شخصية من الشخصيات المغربية لا تعلم أصلا أنها تعيش في العصور الوسطى، لكنها تسافر في الزمن لتزور عصرا آخر، عصر الأنوار، وتقف، من حيث لا تدري، على حداثة كبريات مدن أوروبا مثل باريز أو اللندريز. سيناريو سفر في المكان يتحول إلى سفر في الزمان. فيلم يُعيد، بهذا التفاوت، بناء مشاهد وتمثلات ومواقف: ملابسٌ فضفاضة تجاوزتها ملابس مقدودة. تقزُّزٌ من الأطعمة المعروضة. انبهارٌ بمواصلات ومستحدثات كأنها سحر مبين، من بابور البحر (الباخرة) إلى بابور البر (القطار)، مرورا باستخدام السلك (الهاتف)، وفرجة الطياطرو (المسرح)، و”بستان الوحوش” (حديقة الحيوانات).

ويبقى الإحساس رغم هذا وذاك. ورغم المرجعية الأخلاقية التي تنعت زينة النساء بِـ “تبرج الجاهلية الأولى”. ما يبوح به الحجري من حُبّ في “ناصر الدين على القوم الكافرين”، في مطلع القرن السابع عشر، يستحق أن يُنقل من الكتاب إلى الشاشة:

“ وكانت في تلك الدار بنت… من أربع وعشرين سنة… وكانت البنت تزين نفسها وتسألني… ثم قالت لي أعلمك تقرأ بالفرنج، وصرت تلميذا لها… وكثرت المحبة بيننا حتى ابتليتُ بمحبتها بلية عظيمة… كنت قبل ذلك في خصام مع النصارى… والآن هو الخصام مع النفس … وكنت أخفي ما أصابني من الهم بسبب هذه البنت…وسألتني هل عندي امرأة في بلادي؟ فقلت لها عندي! ثم قالت وتتزوجون أكثر من امرأة؟ قلت لها جائز في ديننا. ثم قالت هل عندك أولاد؟ قلت لها عندي، وقلت في نفسي حين علمتْ ذلك تنقص المحبة، فلم تنقص شيئا… ورأيتها يوما زينت نفسها، وكانت ترعاني وليس لي خبر بما أضمرت، وسرت إلى الجنان، والبساتين بتلك البلاد ما لها حيطان للتحويط… وسمعتها تناديني فجئت من داخل الجنان… فتكلمنا هنالك، وفهمت من حالها ما لا يخفى…”